- geb. 27.2.1852 in Ohlau (Schlesien)

- gest. 30.5.1908 in Puerto Consuelo

Deutscher Abenteurer; ging 1869 zur Marine und war später Kapitän bei der Reederei Kosmos, in deren Auftrag er zu den Falklandinseln reiste. 1887 verließ er die Reederei, um die Möglichkeiten der Ansiedlung in West-Patagonien zu prüfen. Er kaufte 40.000 Hektar Land von der argentinischen Regierung. Im Mai 1892 unternahm er eine Expedition an der Südostküste Chiles, während der er 1895 u.a. in der Höhle von Milodon bei Puerto Natales die Überreste eines nachmalig Milodon genannten prähistorischen Riesenfaultieres entdeckte. Die Höhle ist heute ein Touristenmagnet am Nationalpark Torres del Paine. Schließlich siedelte er sich im August des gleichen Jahres bei Puerto Consuelo in der Provinz Última Esperanza an. Dort gründete er eine große Schafzucht. 1894 erhielt er vom Gouverneur General Edelmiro Mayer weitere 20.000 Hektar Land am Río Turbio. 1899 wurde er zum deutschen Konsul in Río Gallegos ernannt, eine Position, die er bis 1904 innehielt. Als die Regierung im August 1904 ein Gesetz zur Neuverteilung des Landes erließ, welches die Besitzungen der ersten Siedler, die 3.620 km² umfaßten und sich überwiegend im Besitz von Ausländer befanden, zerschlagen sollte, reiste Eberhard 1895 nach Santiago de Chile, um die Landfragen zu klären, konnte die Pläne jedoch nicht abwenden. Ihm zu Ehren wurde ein Fjord benannt (Fjordo Eberhard). Hermann Eberhard gilt in Chile als einer der wichtigsten Persönlichkeiten bei der Besiedlung der Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Punta Arenas (Chile)

Auckland (Neuseeland) Waitemata Harbor

Sir (seit 1953) Edmund Percival Hillary

- geb. 20.7.1919 in Auckland

- gest. 11.1.2008 in Auckland

Neuseeländischer Bergsteiger; der Sohn eines Imkers besuchte zwei Jahre lang die Universität von Auckland, bevor er sich ebenfalls der Züchtung von Bienen zuwandte. Während des Zweiten Weltkrieges war er Navigator in der Royal New Zealand Air Force. 1948 bestieg er mit Harry Ayres den Mount Cook erstmals über den Südgrat. Bereits 1951 war er an dem fruchtlosen Versuch beteiligt, den mit 8.850 Meter höchsten Berg der Erde, den im Himalaja gelegenenen Mount Everest, zu besteigen. Erst zwei Jahre später, am 29. Mai 1953, gelang ihm als Mitglied einer britischen Expedition zusammen mit dem Sherpa Tenzing Norgay die Erstbesteigung des Berges. Der bescheidene Hillary behauptete stets, sein Sherpa und er hätten den Gipfel gleichzeitig erklommen: bis Tenzing Norgay öffentlich machte, daß Hillary den Gipfel als Erster erreicht hatte. 1957 machte sich Hillary auf zu neuen Abenteuern auf: er leitete eine Antarktis-Expedition. 1960 versuchte er dem sagenhaften Yeti auf die Spur zu kommen, mußte das Unternehmen jedoch wegen einer Erkrankung abbrechen. Von 1984 bis 1989 war Hillary Botschafter Neuseelands in Indien, Bangladesch und Nepal und setzte er sich mit mehreren Hilfsprojekten für die Sherpas in Nepal ein, ließ Schulen errichten und Krankenhäuser.

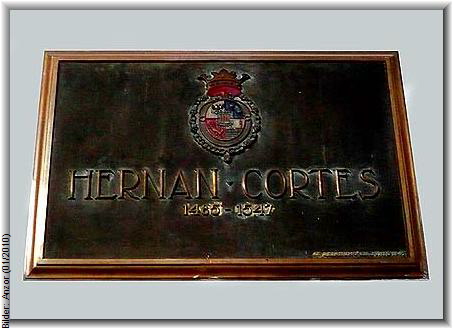

Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano

- geb. 1485 in Medellín (Extremadura)

- gest. 2.12.1547 in Castilleja de la Cuesta b. Sevilla

Spanischer Entdeckungsreisender und Konquistador; der dem niederen spanischen Adel (hidalgo, span. aus hijo de algo = Sohn eines Jemand) entstammende Cortez wuchs in der kargen Landschaft der Extremadura als einziger Sohn des Martín Cortez und dessen Frau Doña Catalina Pizarro Altamira, Tochter des Majordomus der Komtesse von Medellín, auf. Als er 14 Jahre alt war wurde er an die Universität Salamanca entsandt, wo er Rechtswissenschaft, Lateín und Grammatik studierte, das Studium jedoch 1501 abbrach und in sein Elternhaus zurückkehrte. Als Nicolás de Ovanto, unter dem Cortez Vater einst gedient hatte, nach Westindien aufbrach, sollte Cortez ihn eigentlich dorthin begleiten, verpaßte allerdings das abgehende Schiff, weil er sich bei einem Liebesabenteuer verletzt hatte. Erst 1504 ging er an Bord eines Handelsschiffes, das die südspanische Hafenstadt Sanlúcar de Barrameda in Richtung der “Neuen Welt” verließ und am Ostersonntag Hispaniola (heute Domenikanische Republik), die zweitgrößte der Westindischen Inseln und erste europäische Siedlung in Amerika, erreichte und in den Hafen von Santo Domingo einlief. Dort ließ er sich auf einem ihm angebotenen Land nieder und ließ Indianer - allerdings erfolglos - nach Gold schürfen. Er wurde Notar in der 80 Kilometer westlich von Santo Domingo liegenden Stadt Azar. 1411 begleitete er Diego Velázquez (*1465, †1524), einen Veteran der spanischen Kriege, den der Sohn des Kolumbus, Diego Colón (*1468?, †1515) nach Kuba entsandte und ihn dort als Statthalter der spanischen Krone eingesetzte. Cortez wurde dort Bürgermeister von Santiago de Cuba. Als er sich an einer Verschwörung gegen Velázquez beteiligte, wurde er verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Nachdem beide sich wieder versöhnt hatten, Cortez 1515 Catalina Xuárez geheiratet hatte und durch Goldfunde und Viehzucht zu Wohlstand gekommen war (seine Hazienda soll eine der erfolgreichsten auf Kuba gewesen sein), verließ Cortez am 19. Februar 1519 im Auftrag Velázquez’ Santiago de Cuba mit einer Flottille von 11 Schiffen, drei Karavellen, sieben kleinere Brigantinen sowie einer Mannschaft von 670 Mann in Richtung der Halbinsel Yucatán, die bislang noch nicht erforscht war. Zuvor waren bereits mehrere Landungsversuche unter Führung von Antonio de Alminos, bei denen Trinkwasser und Lebensmittel aufgenommen werden sollten und bei denen die Hälfte der eingedrungenen Spanier getötet wurden, am heftigen Widerstand der dortigen Eingeborenen gescheitert, so daß die Expedition schließlich unverrichteter Dinge nach Kuba zurückgekehrt war. Als Cortéz in der Nähe der Stadt Tabasco am 12.3.1519 an Land gehen wollte, um Trinkwasser aufzunehmen, verweigerten die Indianer die Landung, so daß die Spanier die Stadt auf der Grundlage des sog. requerimientos mit Gewalt nahmen. Die Indianer unterwarfen sich Cortez, erklärten sich bereit, Tribut zu zahlen und 20 Sklavinnen zu übergeben. Unter diesen Sklavinnen befand sich Malinche, von den Spaniern auf den Namen Doña Marina getauft, die die Azteken haßte und die Cortez Geliebte und seine Dolmetscherin wurde. Die Bewohner der Stadt berichteten ihm von dem Aztekenreich und dessen Herrscher Moctezuma II. (auch Montezuma, *1466). Cortez setzte seine Fahrt fort und landete am 21.4.1519 bei einem Ort, den die zuvor unter Juan de Grijalva gelandete Spanier San Juan de Ulúa tauften, wo die Azteken ihn und seine Begleiter freundlich empfingen und sie u.a. mit Gold und Edelsteinen beschenkten. Dort gründete Cortez Villa Rica de la Vera Cruz, eine nur wenige Kilometer von der heutigen Stadt Veracruz entfernt liegende Siedlung. Von dort setzte Cortez mit seinen Soldaten und 600 einheimischen Verbündeten seinen Weg ins Landesinnere fort und fiel schließlich in die aztekische Hauptstadt Tenochtitlán ein, wo er freundlich empfangen wurde: die Azteken glaubten in den Spaniern die geweissagte Wiederkehr ihres Gottes Quetzalcóatl zu sehen. Dennoch nahm er Moctezuma II. sicherheitshalber als Geisel, zwang ihn zum Treueid gegenüber Kaiser Karl V., der auch König von Spanien war, und forderte als Lösegeld für die Freilassung Unsummen an Gold und Edelsteinen. Schließlich setzten sich die Azteken zur Wehr: Moctezuma II. wurde von seinen enttäuschten Landsleuten zu Tode gesteinigt, und am 30.6.1520, in einer mondlosen Nacht, der berüchtigten Noche Triste, gelang es ihnen, die Spanier und deren Verbündete aus der Stadt zu vertreiben. Cortez kehrte jedoch ein Jahr später mit neu formierten Truppen zurück und nahm am 13.8.1521 die Hauptstadt nach dreimonatiger Belagerung ein und ließ sie dem Erdboden gleichmachen [auf ihren Trümmern steht heute Mexiko-Stadt]. Von 1522 bis 1528 war Cortez Statthalter des Landes (Neuspanien) und drang 1524/25 nach Honduras vor. 1529 wurde er von Karl I. (Karl V.) in Spanien aufgrund seiner Verdienste zum Marqués del Valle de Oaxaca erhoben. Aber trotz vieler Ehrungen wurde er nicht wieder als Gouverneur oder als Vizekönig in Neuspanien eingesetzt, blieb also ohne politische Macht. Seit 1530 wieder in Mexiko, unternahm er einen weiteren Erkundungszug und entdeckte im Jahre 1536 die Halbinsel Baja California. Zwei Jahre später rüstete er auf eigene Kosten eine weitere Expedition aus und sandte drei Schiffen von Acapulco aus in nördliche Richtung entlang der Westküste Neuspaniens. 1541 nahm Cortez dann am erfolglosen Feldzug Karls V. gegen Algier teil, die kaiserliche Flotte wurde von den Osmanen geschlagen. Da er bei Hofe wegen der Niederlage an Ansehen verloren hatte. Cortez, der bei seinen Entdeckungsreise viel Geld eingesetzt und verloren hatte, erhob im Februar 1544 Erstattungsansprüche beim königlichen Finanzministerium. Da eine Entscheidung in dieser Sache immer wieder verschoben wurde, beschloß er 1547, nach Neuspanien zurückzukehren. Als er Sevilla erreichte, wurde er jedoch krank und zog sich auf sein kleines Gut Landgut in Castilleja de la Cuesta, in der Nähe von Sevilla zurück, wo er starb. Noch vor seinem Tode ließ er seine drei unehelichen Kinder durch den Papst legitimieren. Seinem Sohn Martin aus der Verbindung mit Doña Marina übertrug er seine Titel und Besitzungen.

|

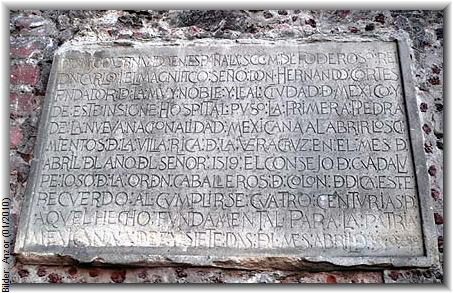

Gedenkstein in Mexiko-Stadt an der Stelle, an der sich Mocetezuma II. und Hernando Cortez am 8. November 1519 trafen. Bild: Fabioj, 11/2002 (es.wikipedia, GNU).

Cortez gilt bis heute als Paradigma eines rücksichtslosen, macht- und geldgierigen Eroberers. Er war der Wegbereiter des europäischen Kolonialismus in Lateinamerika, eine Kolonisation, die von unvorstellbaren Grausamkeiten an der einheimischen Bevölkerung begleitet war.

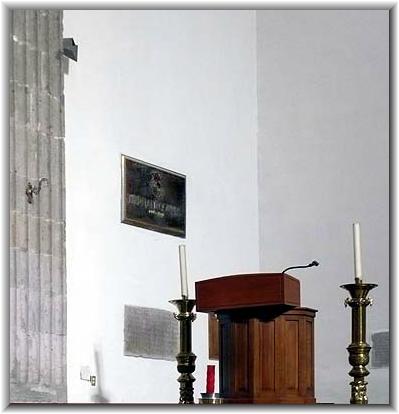

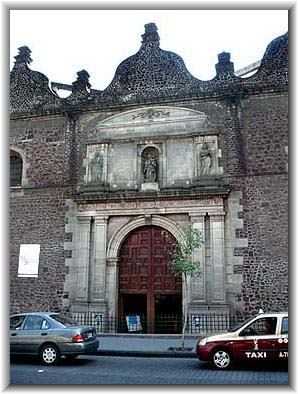

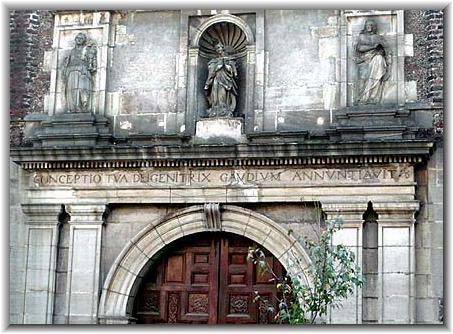

Mexiko-Stadt, Templo del Hospital de Jesús

- geb. 31.12.1491 in Rothéneuf b. Saint-Malo

- gest. 1.9.1557 in Saint-Malo

Französischer Entdecker; erhielt von König Franz I. von Frankreich den Auftrag, eine Nordwestpassage nach China zu suchen. Im April 1534 verließ die Expedition unter seiner Leitung auf zwei Schiffen Saint-Malo. Drei Wochen später sichtete er Neufundland, segelte durch die zwischen Neufundland und Labrador gelegene, 20 Seemeilen breite Nordeinfahrt zum St. Lorenz-Golf führende Belle-Isle-Straße, dann weiter in südlicher Richtung an der Westküste Neufundlands und an der Küste des Sankt-Lorenz-Golf entlang. Er entdeckte die Prinz Eduard Insel und das Festland von New Brunswick im heutigen Kanada, segelte in die Chaleurbai, der er den Namen “Baie des Chaleurs” gab, landete auf der Halbinsel Gaspé und überquerte den Mündungsbereich des Sankt-Lorenz-Stromes. Einen großen Teil Kanadas nahm er für Frankreich in Besitz. 1535 trat er auf die zweite Reise an und durchquerte – wiederum im Auftrag von König Franz – die Belle-Isle-Straße zum zweiten Mal und segelte bis zu dem Dorf Stadacona - dem heutigen Quebec. Später erreichte er das Irokesendorf Hochelaga, das auf einem Hügel lag, welchen Cartier Mont Réal nannte; hiervon abgeleitet ist der Name der heutigen Stadt Montreal. Nach dem Ende des Winters, den er in Stadacona verbracht hatte, segelte Cartier auf südlichem Kurs an Neufundland vorbei zurück nach Frankreich, wobei er die heutige Cabotstraße durchfuhr. 1541 ging Cartier auf die dritte Reise mit dem Auftrag, Kolonien zu gründen. Er segelte erneut den Sankt-Lorenz-Strom hinauf, dieses Mal bis zu den Lachine-Stromschnellen. Nach seiner Rückkehr von dieser Reise ließ sich Cartier in Saint-Malo nieder. 1545 erschienen seine Berichte über die Reisen.

Saint-Malo, Kathedrale Saint-Vincent

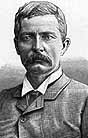

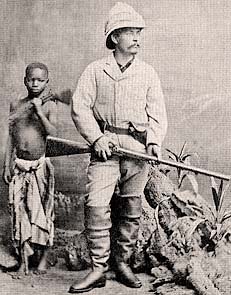

Sir Henry Morton Stanley (seit 1899) eigentl. John Rowlands

- geb. 28.1.1841 in Denbigh (Denbighshire)

- gest. 10.5.1904 in London

Englischer Entdecker; unehelich geboren, nahm er seinen künftigen Namen an, nachdem er im Alter von 18 Jahren in New Orleans Arbeit bei dem amerikanischen Kaufmann dieses Namens annahm. Im Amerikanischen Bürgerkrieges diente er auf der Seite der Südstaaten, wurde 1862 bei der Schlacht von Shiloh von Unionssoldaten gefangengenommen und wechselte  daraufhin die Seite. Vorzeitig wegen Krankheit entlassen, war er ab 1867 für den New York Herald als deren Sonderberichtserstatter tätig. Er wurde nach Abessinien gesandt, um von den dortigen Unruhen und der britischen Strafexpedition gegen den äthiopischen König Theodorus II. zu berichten. 1869 segelte er nach Afrika, um im Auftrag des Verlegers des New York Herald James Gordon Bennett den in Afrika als verschollenen geltenden schottischen Missionaren David Livingstone zu suchen. 1871 fand er ihn schließlich in Udjidji, einer Stadt im westlichen Tansania; "Doctor Livingstone, I presume?", soll er dem Gefundenen gefragt haben. Von 1874 bis 1877 durchquerte Stanley den afrikanischen Kontinent von Osten dem Kongo-Fluß folgend über den Victoriasee bis zur Kongomündung, eine Forschungsreise, für die die Kosten von Zeitungsverlagen übernommen wurden. Zwischen 1879 und 1884 erforschte er im Auftrag des belgischen Königs Leopold II. das Kongobecken, das dieser sich dann

daraufhin die Seite. Vorzeitig wegen Krankheit entlassen, war er ab 1867 für den New York Herald als deren Sonderberichtserstatter tätig. Er wurde nach Abessinien gesandt, um von den dortigen Unruhen und der britischen Strafexpedition gegen den äthiopischen König Theodorus II. zu berichten. 1869 segelte er nach Afrika, um im Auftrag des Verlegers des New York Herald James Gordon Bennett den in Afrika als verschollenen geltenden schottischen Missionaren David Livingstone zu suchen. 1871 fand er ihn schließlich in Udjidji, einer Stadt im westlichen Tansania; "Doctor Livingstone, I presume?", soll er dem Gefundenen gefragt haben. Von 1874 bis 1877 durchquerte Stanley den afrikanischen Kontinent von Osten dem Kongo-Fluß folgend über den Victoriasee bis zur Kongomündung, eine Forschungsreise, für die die Kosten von Zeitungsverlagen übernommen wurden. Zwischen 1879 und 1884 erforschte er im Auftrag des belgischen Königs Leopold II. das Kongobecken, das dieser sich dann privat als Kongofreistaat aneignete. Von 1887 bis 1889 unternahm Stanley eine Expedition zur Rettung Emin Paschas (*1840, †1892), eines unter dem Namen Eduard Schnitzer in Deutschland geborenen Forschers und Gouverneurs in Afrika. Stanley, der 1895 als Abgeordneter der Liberalen Union für North Lambeth einen Sitz im Parlament errang, besuchte Afrika 1897 letztmalig.

privat als Kongofreistaat aneignete. Von 1887 bis 1889 unternahm Stanley eine Expedition zur Rettung Emin Paschas (*1840, †1892), eines unter dem Namen Eduard Schnitzer in Deutschland geborenen Forschers und Gouverneurs in Afrika. Stanley, der 1895 als Abgeordneter der Liberalen Union für North Lambeth einen Sitz im Parlament errang, besuchte Afrika 1897 letztmalig.

Werke u.a.: Wie ich Livingstone fand (2 Bde., 1872), Der Kongo und die Gründung des Kongostaates (2 Bde., 1885), Im dunkelsten Afrika (2 Bde., 1890), Mein Leben (1909).

Pirbright (Surrey), Village Cemetery

- geb. 22.8.1844 in New York City

- gest. ~30.10.1881 in Sibirien

US-amerikanischer Polarforscher; war seit 1861 bei der US Navy und nahm 1873 an der Suchaktion teil, die ausgeschickt wurde, um die in der Baffin Bay verschollenen Mannschaft der Polaris zu finden. Am 8. Juli 1879 verließ er in San Francisco mit der USS Jeannette und 32 Mann Besatzung zu einer von dem Verleger James Gordon Bennett Jr. finanzierten Nordpolarexpedition. Das Ziel war zunächst, den Verbleib der vermißten Vega zu klären. Nachdem er nach einem Zwischenaufenthalt in Alaska die Tschuktschenhalbinsel erreichte und dort erfuhr, daß die Vega lediglich überwintert hatte und inzwischen  weitergefahren war, entschloß er sich zu versuchen, mit der Jeanette den Nordpol zu erreichen. Im September wurde sein Schiff jedoch östlich der Wrangelinsel vom Eis eingeschlossen und trieb anschließend über 21 Monate auf dem Meer, bevor es vom Eis zermalmt wurde und sank. Drei Jahre später fand man Teile des Schiffswracks auf einer Eisscholle vor Grönland. Diese Tatsache bekräftigte die Theorie der transarktischen Eisdrift. Die Leichen De Longs und 13 Besatzungsmitglieder, die während der Fahrt umkamen, wurden gefunden und in die Heimat gebracht.

weitergefahren war, entschloß er sich zu versuchen, mit der Jeanette den Nordpol zu erreichen. Im September wurde sein Schiff jedoch östlich der Wrangelinsel vom Eis eingeschlossen und trieb anschließend über 21 Monate auf dem Meer, bevor es vom Eis zermalmt wurde und sank. Drei Jahre später fand man Teile des Schiffswracks auf einer Eisscholle vor Grönland. Diese Tatsache bekräftigte die Theorie der transarktischen Eisdrift. Die Leichen De Longs und 13 Besatzungsmitglieder, die während der Fahrt umkamen, wurden gefunden und in die Heimat gebracht.

New York, Bronx, Woodlawn Cemetery

Hinweis: Cortez Gebeine wurden im Laufe der Zeit mehrmals umgebettet. Zunächst wurde Cortez am 4.12.1547 im Mausoleum des Herzogs von Medina im Monasterio de San Isidoro del Campo in Santiponce bei Sevilla beigesetzt. Er wollte gemäß seines Testaments im Kloster Coyoacan in Mexiko beigesetzt werden, dessen Bau er in Auftrag gegeben hatte; aber dieses Kloster wurde niemals erbaut. So wurden seine Gebeine 1550, da inzwischen der bisherige Platz vom Herzog benötigt wurde, vor den Altar der Santa Catarina, der sich ebenfalls in der Kirche San Isidoro del Campo befand, umgebettet. 1566 wurde die Gebeine nach Neuspanien überführt und dort in der Kirche San Francisco de Texcoco beigesetzt, in der sich auch die sterblichen Überreste seiner Mutter und einer seiner Söhne befanden. Als Cortez’ Enkel Don Pedro Cortez, der 4. Marqués del Valle, 1629 starb, wurde seine Gebeine gemeinsam mir denen des Verstorbenen in dessen Mausoleum im Kloster des Heiligen Franziskus beigesetzt, 1791 mit Genehmigung des Vizekönigs in der Kirche des Hospital de Jesús in Mexiko-Stadt beigesetzt und schließlich 1794 in einem Mausoleum, das von einer Büste Cortez’ geschmückt war. Nach der Unabhängigkeit Mexikos im Jahre 1823, in der sich der Zorn gegen das kolonialistische Spanien entlud, wurden sie vor der Einäscherung nur bewahrt, weil man sie an einen unbekannten Ort brachte; u,a. wurde vermutet, sie seien nach Sizilien gebracht worden. wo Nachfahren Cortez’ lebten. Tatsächlich aber waren sie in der inzwischen aufgegebenen Kirche des Hospital de Jesús in einer Nische neben dem Altar eingemauert versteckt worden. Erst im November 1946 wurden sie dort wiederentdeckt und 1947 im Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) eindeutig als diejenigen Hernando Cortez’ identifiziert. Die Kirche wurde restauriert und zu einer nationalen Gedenkstätte (Patrimonio Cultural de la Humanidad) ausgebaut.

Plakette am Eingang zum Templo del Hospital de Jesús

Außenansicht des Templo del Hospital de Jesús

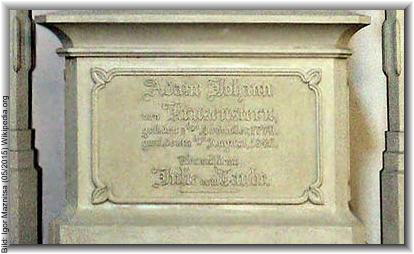

Adam Johann Baron von Krusenstern [russ. Ива́н Фёдорович Крузенштерн]

- geb. 19.11.1770 in Haggud bei Rappel, Estland

- gest. 24.8.1846 auf Schloß Ass bei Gilsenhof (Wierland, heute Virumaa, Estland)

Russischer Admiral deutscher Herkunft; jüngstes von sechs Geschwistern eines baltischen Landedelmannes; besuchte nach zunächst häuslichem Unterricht ab seinem 12. Lebensjahr drei Jahre lang die Ritter- und Domschule zu Reval (heute Riga). 1785 trat er im von Zar Peter I. 1703 als Marinestützpunkt in der Ostsee gegründete Kronstadt in das Seekadettenkorps ein. Da Rußland dringend Marineoffizier benötigte, wurde er 1787 vorzeitig zum ”Gardemarin“ befördert und auf das mit 74 Kanonen bestückte Linienschiff Мстислав (Mstislaf) abkommandiert und nahm zwischen 1787 und 1790 am Russisch-Schwedischen Krieg teil .Er zeichnete sich u.a. 1788 in der Schlacht von Hogland aus und wurde zum Lieutenant befördert. Nach dem Ende des Krieges wurde im Krieg Englands gegen Frankreich 1793 seine Versetzung zur englischen Flotte verfügt. In der Zeit zwischen 1797 und 1798 segelte er mit einem britischen Kauffahrer nach China und hatte dabei ausgiebig Gelegenheit, den ostasiatischen Handel kennen zu lernen, der damals fast ausschließlich in der Hand der Holländern und Briten lag. 1799 kehrte er nach Rußland zurück. Von 1803 wurde er Leiter der russischen Weltumsegelungsexpedition, deren Ziel es war, die damals zu zum russischen Reich gehörenden Gebiete an der Nordwestküste Amerikas zu zu erforschen und außerdem die Aufnahme von Handelsbeziehungen mit Japan vorzubereiten. Am 7.8.1803 stach er mit der Fregatte Надежда (Nadeschda, dt. Hoffnung) und der Нева (Newa) von Kronstadt aus in See; die Expedition wurde u.a. von Moritz und Otto von Kotzebue, Sohn des Dichters August von Kotzebue, und Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau begleitet. Die Reise ging über das südenglische Falmouth und die kanarische Insel Teneriffa über den Atlantik nach Brasilien; nach der Umrundung von Kap Horn im Mai 1904 über den Pazifischen Ozean weiter nach Hawaii, wo die beiden Schiffe im Juni eintrafen. Von dort aus segelte die Nadeschda alleine weiter zur Halbinsel Kamtschatka, wo sie Mitte Juli eintraf, und schließlich nach Japan. Während der gesamten Reise wurde die vorhandenen Seekarten überprüft bzw. ergänzt. Die Nadeschda kehrte am 19.8.1806 in ihren Heimathafen Kronstadt zurück; die Newa war bereits einige Tage zuvor dort eingetroffen. Abwesenheit nach Kronstadt zurück. Nach seiner Rückkehr wurde Krusenstern zum Kapitän zweiter Klasse befördert und 1811 zum Klassen-Inspektor im Seekadettenkorps ernannt. Von 1827 bis 1842 fungierte Krusenstern, zuletzt im Range eines Admirals, als deren Direktor, lehrte dort und baute dieses zu einer hervorragenden wissenschaftlichen Institution aus. Am 31. Mai 1842 wurde Krusenstern mit dem preußischen Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste ausgezeichnet.

Weltumsegelungsexpedition, deren Ziel es war, die damals zu zum russischen Reich gehörenden Gebiete an der Nordwestküste Amerikas zu zu erforschen und außerdem die Aufnahme von Handelsbeziehungen mit Japan vorzubereiten. Am 7.8.1803 stach er mit der Fregatte Надежда (Nadeschda, dt. Hoffnung) und der Нева (Newa) von Kronstadt aus in See; die Expedition wurde u.a. von Moritz und Otto von Kotzebue, Sohn des Dichters August von Kotzebue, und Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau begleitet. Die Reise ging über das südenglische Falmouth und die kanarische Insel Teneriffa über den Atlantik nach Brasilien; nach der Umrundung von Kap Horn im Mai 1904 über den Pazifischen Ozean weiter nach Hawaii, wo die beiden Schiffe im Juni eintrafen. Von dort aus segelte die Nadeschda alleine weiter zur Halbinsel Kamtschatka, wo sie Mitte Juli eintraf, und schließlich nach Japan. Während der gesamten Reise wurde die vorhandenen Seekarten überprüft bzw. ergänzt. Die Nadeschda kehrte am 19.8.1806 in ihren Heimathafen Kronstadt zurück; die Newa war bereits einige Tage zuvor dort eingetroffen. Abwesenheit nach Kronstadt zurück. Nach seiner Rückkehr wurde Krusenstern zum Kapitän zweiter Klasse befördert und 1811 zum Klassen-Inspektor im Seekadettenkorps ernannt. Von 1827 bis 1842 fungierte Krusenstern, zuletzt im Range eines Admirals, als deren Direktor, lehrte dort und baute dieses zu einer hervorragenden wissenschaftlichen Institution aus. Am 31. Mai 1842 wurde Krusenstern mit dem preußischen Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste ausgezeichnet.

Die Sowjetunion, seit 1946 als Reparation im Besitz der deutschen Padua, Schwesterschiff von Pamir und Passat, benannte es nach ihm, und Rußland verwendet es bis heute als Segelschulschiff. Außerdem wurden einige geographische Punkte nach ihm benannt, u.a. die Krusenstern-Straße, eine Meerenge im Kurilenarchipel, das Kap Krusenstern an der Westküste Alaskas und der Mondkrater Krusenstern.

Werke u.a.: Reise um die Welt 1803-06 (180-12, 3 Bde. mit Atlas), Beyträge zur Hydrographie der größern Ozeane (1819), Atlas de l'océan Pacifique (2 Bde.).

Tallinn, Dom

Otto von Kotzebue [russ. Отто Евстафьевич Коцебу]

- geb. 19./30.12.1787 in Reval (heute Tallinn, Estland)

- gest. 3./15.2.1846 in Reval (heute Tallinn, Estland)

Russischer Marineoffizier und Weltumsegler baltendeutscher Herkunft; Sohn aus erster Ehe August von Kotzebues mit Friederike von Essen; Halnbruder von Alexander von Kotzebue; besuchte in Reval und Sankt Petersburg die Schule, und trat anschließend in das Seekadettencorps zu Kronstadt ein. Unmittelbar nach Abschluß der Ausbildung im Jahr 1803 nahm er mit seinem jüngeren Bruder Moritz an der ersten russischen Weltumseglung unter Adam Johann von Krusenstern, einem Vetter seiner Stiefmutter, auf der Fregatte Надежда (Nadeschda) teil, deren Ziel es war, den russischen Fernosthandels auszubauen. Als er 1806 zurückgekehrt war, blieb er weiterhin bei der Kaiserlich Russischen Marine und wurde zum Bootsmann und 1811 zum Leutnant befördert. 1812 umsegelte er mit Admiral Roman Wassiljewitsch Crown von Archangelsk aus Skandinavien. Als die Russisch-Amerikanische Kompagnie 1813 einen Kapitän suchte, der mit der Suworow ihre Stationen an der amerikanischen Westküste aufsuchen sollte, bewarb Kotzebue sich um diesen Auftrag, wurde jedoch wegen seines jugendlichen Alters von nur 25 Jahren abgelehnt. Aber im Juli 1815 wurde ihm vom russischen Außenminister Graf Nikolaj Petrowitsch Rumjanzew und auf dessen Kosten die Brigg Рюрик (Rjudnik) für eine Expedition zur Erforschung des Pazifischen Ozeans anvertraut. Der Expedition gehörten u.a. Adelbert von Chamisso als Botaniker, der Zoologe und Entomologe Johann Friedrich von Eschscholtz sowie der Maler Louis Choris an. Auf der Reise über den Pazifik entdeckte u.a. die Sandwich Islands und Mejit (dt. Neujahrsinsel) und fuhr in die Bering See ein. Ernsthaft erkrankt, mußte er die Expedition abbrechen und traf am 3.2.1818 in der Newa ein. Von dieser Expedition brachte er eine Reihe bislang unbekannter Pflanzen und viele ethnologische Erkenntnisse mit. Im Januar 1823 wurde Kotzebue zum Kommandeur der mit 24 Kanonen bestückten Schaluppe Предприятие (Unternehmen ) ernannt, umsegelte mit ihr Kap Horn und stieß erneut in den in den Pazifik vor .und besuchte die nördlich der Maschallinseln liegende Ratak-Kette und die Gesellschaftsinseln. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1826 wurde er zum Hauptmann und 1829 zu Kapitän befördert. Zuvor war er Kommandeur des Schiffes Zar Peter I.. Im Jahr 1829 wurde er zum Kapitän des 1. Rang erreicht. Die letzten 16 Jahre seines Lebens verbrachte Otto von Kotzebue auf seinem Anwesen in Kose.

Werke u.a.: Entdeckungs-Reise in die Süd-See und nach der Berings-Straße zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt. (1821, 3 Bde.).

Kose (Estland), Kirchfriedhof

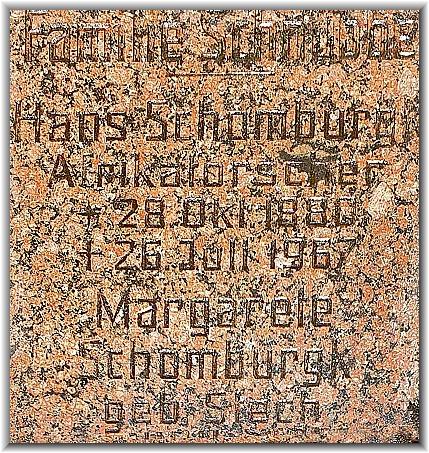

![]()

![]()

- geb. 28.10.1880 in Hamburg

- gest. 26.7.1967 in Berlin

Deutscher Afrikaforscher und Tierfilmer; Sohn des Architekten Hermann Eduard Schomburgk; Enkel von Sir Robert Schomburgk, der die Victoria regia aus der Familie der Seerosengewächse entdeckte; besuchte Gymnasien in Hamburg, Lüneburg und Jena, bevor er 1898 im Alter von 17 Jahren nach Südafrika auf eine Farm zog, in die englische Natal-Polizei eintrat und am Burenkrieg teilnahm. Danach war er als Polizeioffizier in Nordrhodesien (britisches Protektorat, heute Sambia) tätig.

Zunächst betätigte er sich als Großwildjäger, nahm davon jedoch 1912 Abstand und begann stattdessen gemeinsam mit verschiedenen Kameraleuten zunächst das Leben der Tiere, später auch das der Menschen des Schwarzen Kontinents zu dokumentieren. Bereits im Jahr 1906 hatte er seine erste selbständige Expedition unternommen. Er entdeckte den Schikande-Fluß und den Sengwe-See in Südangola. Ein Jahr später konnte er die Tsetsefliege als Überträger der Schlafkrankheit bestimmen. Er durchquerte den afrikanischen Kontinent mehrmals zur Jagd und zum Fang seltener Tiere. 1909 brachte er den ersten ostafrikanischen Elefanten, 1912 das zweite Zwergflußpferd nach Europa. Schomburgk war an der Kartographierung der ersten Karte von West-Liberia  beteiligt und wurde zum Militärattaché an der liberianischen Gesandtschaft in London ernannt.

beteiligt und wurde zum Militärattaché an der liberianischen Gesandtschaft in London ernannt.

Hans Schomburgk inszenierte mehrere Dokumentar- und Spielfilme, die wesentlich zum Afrikabild des damaligen deutschen Kinopublikums beitrugen. Nach der “Machtergreifung” der Nationalsozialisten 1933 wurde Schomburgk wegen seiner “halbjüdischen“ Herkunft mehr und mehr behindert. 1940 erhielt er Redeverbot; seine Filme wurden umgetextet und sein Name daraus getilgt, sie wurden auch umgeschnitten als Propaganda mißbraucht oder verschwanden im Archiv. Erst nach dem Krieg durfte Schomburgk wieder in beiden Teilen Deutschlands Vorträge halten. In der DDR wurden seine Bücher in Millionenauflagen verlegt. 1954 wurde er erneut in den Aufsichtsrat der Berliner Zoo - Aktiengesellschaft gewählt.

Verheiratet war Schomburgk seit 1922 mit der Autorin und Schnittmeisterin Meg, née Gehrts (*1891, †1966), die in seinem 1921 gedrehten Film Eine Weiße unter Kannibalen (1921) die Hauptrolle gespielt hatte.

Werke u.a.: Wild und Wilde im Herzen Afrikas. 12 Jahre Jagd- und Forschungsreisen (1926), Mein Afrika. Erlebtes und Erlauschtes aus dem Innern Afrikas (1928), Ich such' in Afrika das letzte Paradies (1940), Von Mensch und Tier und etwas von mir (1947), Erzähl' uns was, Schimpanse. Die Lebensgeschichte einer Schimpansin, von ihr selbst erzählt (1948), Pulsschlag der Wildnis (1952), Meine Freunde im Busch. Eine Filmfahrt durch Afrika. (1954) Cleo, ein Schimpansenschicksal (1955), Zelte in Afrika. Fahrten – Forschungen – Abenteuer in sechs Jahrzehnten (1957), Fahrten und Fährten (1960).

Filme u.a.: Im deutschen Sudan (1913/1917), Tropengift (1919), Im Kampf um Diamantenfelder (1921), Frauen, Masken und Dämonen (1922), Das letzte Paradies (1932), Die Wildnis stirbt (1936), Hans Schomburgk – Mein Abschied von Afrika (1958).

Auszeichnungen u.a.: Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (1956), Ehrenbürgerschaft der Stadt Querburg (1959).

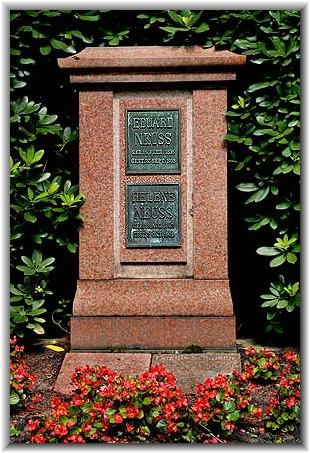

Hamburg, Friedhof Ohlsdorf

Hinweis: Hans Schomburgk und seine Frau Margarete wurden in der Grabstätte der Familie Reuss beigesetzt.

Omnibus salutem!