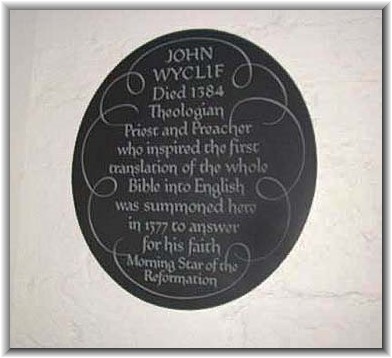

John Wyclif (auch Wycliffe) gen. Doctor Evangelicus

- geb. ca. 1330 in Spreswell (Grafschaft Yorkshire)

- gest. 31.12.1384 in Lutterworth b. Leicester

Englischer Theologe, Kirchenreformer und Philosoph; war Dozent für Philosophie, später Theologie in Oxford. Ab 1368 war er Pfarrer in Ludgershall und ab 1374 in Lutterworth; seit den 1370er Jahren war er auch Berater des Königshauses. Die Theologie, die Wyclif seit 1376 vertrat, orientierte sich strikt an den Bibeltexten. Denenzufolge mißbilligte er jegliche Ablaßpraxis, Bilder-, Reliquien- und Heiligenverehrung, Ohrenbeichte und Transsubstantiationslehre und unterstützte die Säkularisierungsbestrebungen der weltlichen Herrscher. Da er jeglichen politischen Machtanspruch des Papstes bestritt, erfolgte bereits 1377 eine erste kirchliche Verurteilung seiner Lehrsätzen seitens Papst Gregors XI.. Dennoch nahm seine Anhängerschaft vor allem aufgrund der von ihm begonnenen Bibelübersetzung in Englische - das Neue Testament erschien 1383 - und durch die Tätigkeit von Wanderpredigern, die seine Lehren verbreiteten, rasch zu. Auf dem Konstanzer Konzil wurde Wyclif 1415 schließlich zum Ketzer erklärt. Die Verbrennung seiner Gebeine wurde angeordnet und 1427 ausgeführt, und seine Anhänger wurden grausam verfolgt. Wyclifs Ideen, die über Hieronymus von Prag und Jan Hus vermittelt wurde, wirkten stark auf die Vorreformation.

|

Verbrennung Wyclifs Knochen

London, St. Paul’s Cathederal

Hinweis: Es handelt sich um einen Kenotaph

pinxit Alfred Wesley Wishart (1900)

pinxit Alfred Wesley Wishart (1900)

- geb. ~1090 auf der Burg Fontaine b. Dijon

- gest. 20.8.1153 in Clairvaux b. Troyes

Französischer Abt und Kirchenlehrer; der Sohn des Ritters Tescelin le Roux (der Rotblonde) und dessen Frau Aleth von Montbard war seit 1112 Mönch in Cîteaux. 1115 gründete er das Tochterkloster Clairvaux und war dessen Abt. Er brachte das Zisterzienserkloster zu hoher Blüte. Bald schon zogen angebliche Wundertaten und seine Predigten zahlreiche Pilger an. Zwischen 1130 und 1145 entstanden unter seiner Schirmherrschaft 90 weitere Tochterklöster. Ihm wird auch die Gründung des Templerorders zugeschrieben. Im Auftrag Papst Eugens III., der einer seiner Schüler war, warb er 1146 für den 2. Kreuzzug (1147/49) und gewann Ludwig VII. und Konrad III. für den Kreuzzug, der scheiterte. Im Streit um den sedes Petri unterstützte er Gregorio Papareschi di Guidoni, den späteren Innozenz II., gegen dessen Gegner Anaklet II.. Kompromißlos bekämpfte er die u.a. von Pierre Abélard vertretene rationalistische Philosophie. Clairvaux prägte die Theologie und das geistliches Leben seiner Zeit. 1174 wurde er heilig gesprochen; 1830 erfolgte die Ernennung zum Kirchenlehrer. Tag: 20. August.

Werke u.a.: De Diligendo Deo (1127, dt. Die Liebe Gottes), De Consideratione (1148, dt. Erwägungen gegenüber Eugen III.).

Cluny , Abtei, Krypta

Hinweis: Die Krypta ist für Besucher nicht zugänglich

Pius VII. Graf Luigi Barnabà Niccolò Maria Chiaramonti

pinxit: Jacques-Louis David (1805, Ausschnitt)

pinxit: Jacques-Louis David (1805, Ausschnitt)

![]()

- geb. 14.8.1742 in Cesena

- gest. 20.8.1823 in Rom

Papst (1800-23); trat mit 16 Jahren in das bei Cesena gelegene Benediktinerkloster Santa Maria del Monte ein. Nach Studien der Philosophie und Theologie lehrte er als Professor in Seminarien seines Ordens in Parma und Rom. 1786 wurde er zum Kardinal ernannt. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Papst schloß er nach Verhandlungen mit Napoléon Bonaparte das Konkordat von 1801, wodurch die Kirche in Frankreich wiederbegründet wurde, die in der Französischen Revolution zerschlagen worden war und das Verhältnis der katholischen Kirche zum nunmehr republikanischen französischen Staat für die nächsten hundert Jahre geregelt wurde. 1804 wirkte er an der Krönung Napoléons zum Kaiser der Franzosen mit, geriet aber immer mehr in Konfrontation zu diesem, da dieser seinen Einfluß über die Kirche in Frankreich immer mehr auszuweiten versuchte, bis es schließlich zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten kam und Napoléon 1809 den Kirchenstaat mit dem französischen Kaiserreich vereinigte. Pius wurde zwar Gefangener der Franzosen - zunächst in Savona, später dann in Fontainebleau -, widersetzte sich jedoch Napoléons Versuchen, politische Ziele mittels der Autorität des Papsttums durchzusetzen. Ganz im Gegenteil stärkte Pius’ Weigerung sein Ansehen als Papst und kirchliche Instanz, so daß er nach seiner Rückkehr nach Rom im Jahre 1814 und die Wiederherstellung des Kirchenstaates die Kirche gestärkt aus der Krise hervorgehen konnte. Pius widerrief einige der unter französischer Besatzung erlassenen Gesetze, restituierte den Orden der Jesuiten, rief die Inquisition wieder ins Leben und verbot die Carbonari, eine geheime liberale Gesellschaft.

- geb. ~540 in Rom

- gest. 12.3.604 in Rom

Papst (590-604); einer alten, angesehenen römischen Senatorenfamilie entstammend und Urenkel von Papst Felix III. (483-92) bekleidete er 572/73 das Amt des Stadtpräfekten (praefectus urbi). Als sein Vater um 575 verstorben war, errichtete er auf den ererbten Gütern in Sizilien sechs Klöster, sowie in Rom im Palast der Familie auf dem Caelius-Hügel das Andreaskloster (heute: San Gregorio), in das er als Mönch eintrat. Nach kurzer Tätigkeit als Diakon wurde er von Papst Pelagius II. (579-90) mit dem Ziel an die Residenz des Kaisers nach Byzanz entsandt (579-86), militärische Hilfe gegen die Langobarden zu erwirken, was jedoch nicht gelang. Nach seiner Rückkehr in das Kloster in Rom, stand er Pelagius II. weiterhin als Berater zur Verfügung, wurde nach dem Tod des Papstes zu dessen Nachfolger gewählt. Das Pontifikat Gregors war zunächst dominiert von den Bemühungen, die Gefahr durch die Langobarden abzuwehren, die unter ihrem König Agilulf Rom 593 belagerten, was nur durch die Zahlung eines jährlichen Tributs gelang, und das Volk zu versorgen, das unter dem Einfall der Langobarden gelitten hatte, sowie die Ordnung im Staate wieder herzustellen (fünf Jahre später gelang ihm die Vermittlung eines Friedensschlusses zwischen dem Langobardenkönig und Kaiser Maurikios). Es folgten intensive Bemühungen der Missionierung, u.a. auf Sardinien, Sizilien und Korsika, wo die Mönche des Andreasklosters tätig waren, die unter Führung des Priors Augustinus von Canterbury (~†604) 596 bis nach England gingen, um die Angelsachsen zu christianisieren. Gregors Ziel war die Stärkung der Machtposition der römischen Kirche; ihre Unabhängigkeit von der oströmischen Reichskirche konnte er jedoch nicht erreichen. Ebenfalls gelang es ihm nicht, im Merowingischen Frankenreich eine Reform der Kirche zu initiieren. Theologisch stark von Augustinus beeinflußt, verfaßte Gregor die im Mittelalter weit verbreiteten Libri morales (Hiobkommentar), die Dialogi, deren zweites Buch ausschließlich von Benedikt von Nursia handelt, sowie die Regula pastoralis. Die Gregor auch schon im Mittelalter zugewiesene Rolle als Neuschöpfer der Liturgie (Gregorianik) gab es allerdings nicht.

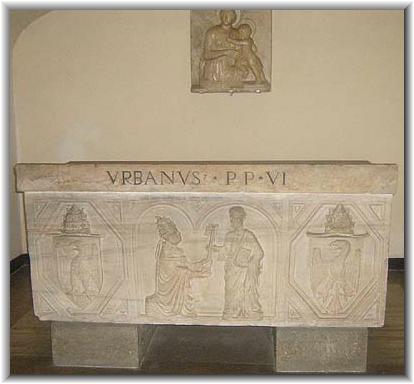

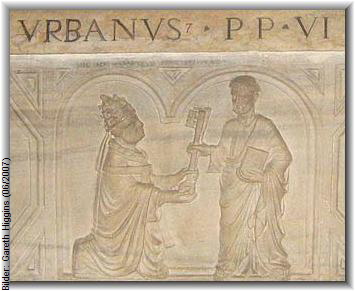

- geb. ~1318 in Neapel

- gest. 15.10.1389 in Rom

Papst (1378-1389); wurde 1363 zum Erzbischof von Accrenza und 1377 zum Erzbischof von Bari ernannt. Nach dem Tode Gregors XI. am 27.3.1378 geriet das am 7. April zusammengetretene Konklave mit 16 Kardinälen (sechs weitere waren in Avignon geblieben) unter Druck, da die Römer nach der Zeit der aus Frankreich stammenden Päpste wieder einen aus Rom, zumindest aber einen aus Italien stammenden Papst wünschten. Zerstritten und von außen bedrängt, wählten sie nachdem es immer wieder zu tumultähnlichen Auseinandersetzungen im Konklave gekommen war und sich weitere vier Kardinäle nicht mehr an der Wahl beteiligt hatten, Bartolomeo Prignano, den Gregor zum kommissarischen Leiter der päpstlichen Kanzlei bestellt hatte, zum Papst, obwohl dieser noch nicht einmal Kardinal war. Aber schon kurz nach der Wahl wurde Urban “incapacità” (Unfähigkeit) vorgeworfen. Bereits am 20. Juli erklärten die Kardinäle offiziell die Unrechtmäßigkeit der Wahl, nachdem man sich nicht auf ein Konzil als Schiedsinstanz hatte einigen können. Als Urban dennoch die absolute Anerkennung seiner Wahl forderte, beriefen die Kardinäle in Fondi ein neues Konklave ein, auf dem sie am 20. September Kardinal Robert von Genf als Klemens (VII.) zum Papst wählten. Obwohl dieser von sämtlichen Kardinälen und dem größten Teil der kurialen Verwaltung unterstützt wurde, konnte er sich letztendlich in Italien nicht durchsetzen. Aber auch Urban gelang es nicht konsensstiftend zu wirken, so daß dieses Ereignis der Beginn des Abendländischen Schismas wurde, das zu einem erheblichen Autoritäts- und Ansehensverlust des Papsttums und zu einem weiteren Ausbau der Nationalkirchen in Westeuropa führte.

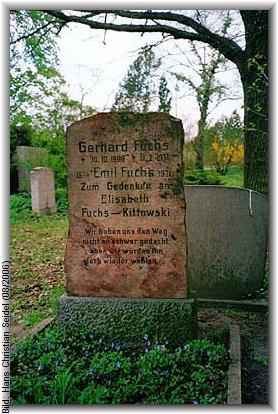

- geb. 13.5.1874 in Beerfelden (Odenwaldkreis)

- gest. 13.2.1971 in Berlin (Ost)

Deutscher Theologe; Vater von Klaus Fuchs; studierte Theologie in Gießen und wurde stark von den christlich-sozialen Ideen Friedrich Naumanns beeinflußt. Eine Zeit lang arbeitete er als Pfarrer in Rüsselsheim, schloß sich der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) an und wurde 1921 Mitglied der SPD und führender religiöser Sozialist, deren pazifistische Überzeugung er teilte. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten verlor er 1933 sein Amt, wurde verhaftet und stand danach unter der Überwachung durch die Gestapo. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges siedelte er 1949 in die DDR über und wurde Professor in Leipzig.

Werke u.a.: Christliche und marxistische Ethik (1957 ff.).

Berlin, Zentralfriedhof Friedrichsfelde

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche)

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche), Vatikanische Grotten

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche)

Abbé Pierre eigentl. Henri Antoine Grouès

- geb. 5.8.1912 in Lyon

- gest. 22.1.2007 in Paris

Französischer Priester (kath.); entstammte einer reichen Seidenfabrikantenfamilie; besuchte ein von Jesuiten geleitetes Gymnasium in Lyon. Im Alter von 20 Jahren trat er in den Kapuzinerorden ein, verteilte das Erbe des Vaters an die Armen und wurde 1938 zum Priester geweiht, mußte aber wegen seiner Tuberkulose-Erkrankung ein entbehrungsreiches Leben als Mönch aufgeben. Während der Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg durch die deutsche Wehrmacht war er in der Résistance aktiv und verhalf Juden und anderen Verfolgten zur Flucht in die Schweiz. In dieser Zeit nahm er auch sein Pseudonym Abbé Pierre an. 1949 gründete er in Neuilly-sur-Seine die Wohltätigkeitsorganisation Emmaus (franz. Emmaüs), die armen und obdachlosen Menschen hilft, und erwarb vor den Toren von Paris ein Haus, das er obdachlosen Familien zur Verfügung stellte.

Abbé Pierre stand 30 Jahre lang an der Spitze der Umfragen in seinem Heimatland als beliebtester Franzose; erst 2005 wurde er auf eigenen Wunsch hin nicht mehr in der Liste geführt.

Esteville, Cimetière eglise St. Firmin

Hinweis: Das Grabmal schuf Bertel Thorvaldsen zwischen 1824 und 1831.

Troyes (Dép. Aube), Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Hinweis: Die sterblichen Überreste Bernhards wurden anläßlich der Kanonisierung durch Papst Alexander III. im Jahre 1174, nachdem sie exhumiert worden waren, im Laufe der Jahrhunderte immer weiter “zerlegt” und weit verstreut.

- geb. vor 1200 in Troyes (Dép. Aube, Frankreich)

- gest. 2.10.1264 in Perugia (Umbrien, Italien)

Papst (1261-64); Sohn eines Schusters; studierte in Paris Theologie und wurde zunächst Kanonikus in Laon, einer kleinen Gemeinde im Département Aisne, dann Archidiakon in Lüttich, bevor ihn Innozenz IV. mit einer Legation nach dem deutschen Osten betrauten, wo er im Jahre 1248 zu Breslau eine Synode der Gnesener Kirchenprovinz leitete. 1251 erhob ihn Innozenz IV. zum Bischof von Verdun. 1255 wurde er aufgrund seiner Verdienste um die Verwaltung der Diözese auf Veranlassung von Alexander IV. im Jahr 1255 zum Patriarchen von Jerusalem zu ernannt.

Am 29. August 1261 wurde er in einem nur acht Kardinäle umfassenden, drei Monate andauernden Konklave gewählt und am 4. September desselben Jahres gekrönt (er selber gehörte dem Konklave nicht an, da er nicht zum Kardinal erhoben worden war),

Im Jahr 1264, in dem er am 11. August verstarb, ordnete er in der Bulle Transiturus de hoc mundo das Fronleichnamsfest als Fest für die gesamte Kirche an.

Troyes (Dép. Aube), Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Hinweis: Urban IV. wurde im Dom San Lorenzo in Perugia beigesetzt. Im Jahr 1935 wurden seine Gebeine in den Chor der von ihm gestifteten Basilika St-Urbain in Troyes überführt.

Omnibus salutem!