- geb. 7.6.1920 in La Hoguette (Dép. Calvados)

- gest. 16.11.1997 in Paris

Französischer Politiker und Gewerkschafter; einziger Sohn des Steinbrucharbeiters René Marchais und dessen Frau Germaine, née Boscher, einer Kriegerwitwe, die im Gegensatz zu ihrem Mann einer wohlhabenderen Familie angehörte. Als junger Mann arbeitete der gelernte Flugzeugmechaniker Marchais als Mechaniker, engagierte sich in der Gewerkschaftsbewegung und wurde 1946 Sekretär der Metallarbeitergewerkschaft in Issy-les-Moulineaux bei Paris. Im Folgejahr wurde er Mitglied der Parti communiste français (PCF), und stieg rasch in der Hierarchie der Partei auf. 1956 wurde er Mitglied des Zentralkomitees der Partei, 1972 Generalsekretär der PCF, ein Amt, das er bis 1974 innehielt. 1972 erarbeitete Marchais gemeinsam mit dem Führer der Sozialistischen Partei, François Mitterrand und dem radikalen Führer Robert Fabre, ein gemeinsames politisches Programm der linken Parteien in Frankreich, dieUnion de la Gauche, das ihre Wählerstärke bündeln sollte. 1973 wurde Marchais, der populärste Kommunist der 5. Republik, in die Nationalversammlung gewählt und danach kontinuierlich wiedergewählt. In Rücksicht auf die Union de la Gauche steuerte Marchais mit der PCF in den 1970er Jahren einen dem Eurokommunismus angenäherten Kurs; seit den frühen achtziger Jahren richtete er die PCF ideologisch wieder strenger an der orthodox kommunistischen Linie aus. Aber sein Versuch, den Kommunisten durch eine orthodoxe und dogmatische kommunistische Haltung wieder ihre frühere Vorherrschaft über die Linke zurückzugeben, entfremdete viele Sympathisanten und trieb sie ins sozialistische Lager. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im April 1981 kandidierte Marchais gegen Mitterrand, schied aber nach der ersten Runde aus, mit nur 15,3 Prozent der Stimmen, dem schlechtesten Ergebnis für einen kommunistischen Präsidentschaftskandidaten seit 1935. In den folgenden Jahren ging die Unterstützung für die Kommunistische Partei ging weiter zurück; bei den Parlamentswahlen 1986 und 1993 erhielt die Partei weniger als 10 Prozent der Stimmen. Im Januar 1994 trat er als erster Sekretär der Kommunistischen Partei in den Ruhestand und Robert Hue löste ihn Generalsekretär der PCF ab, und 1996 legte Marchais alle ihm noch verbliebenen Ämter nieder und zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück.

Während seiner gesamten Karriere war die Kriegsbilanz von Georges Marchais umstritten; Gegner warfen ihm vor, er habe sich während des Zweiten Weltkrieges freiwillig gemeldet, um in einer Flugzeugfabrik in Deutschland zu arbeiten; Marchais behauptete allerdings, er sei zur Zwangsarbeit deportiert worden.

Champigny-sur-Marne (Dép. Val-de-Marne), Cimetières Ancien et Nouveaux du Centre

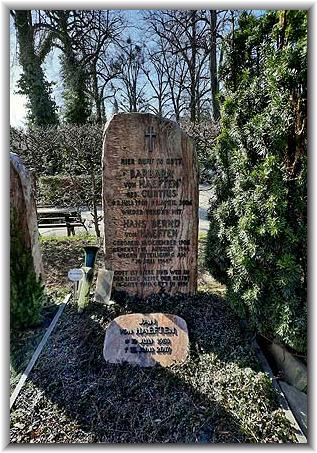

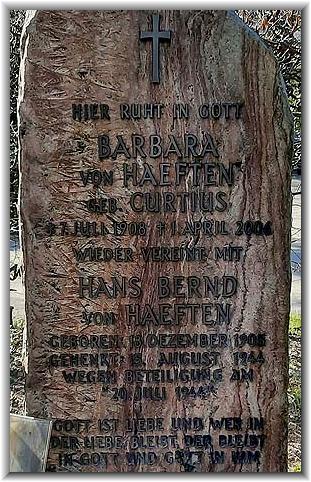

Hans Bernd August Gustav von Haeften

1935

1935 ![]()

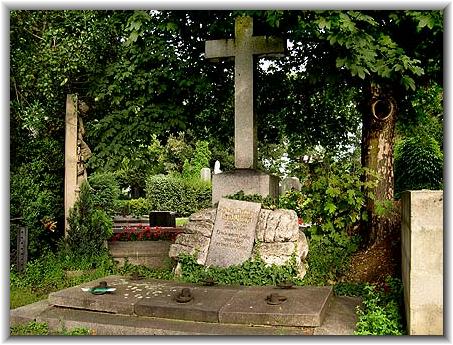

- geb. 18.12.1905 in Charlottenburg (heute zu Berlin)

- gest. 15.8.1944 in Berlin-Plötzensee

Deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer; Sohn von Hans von Haeften, zuletzt Generalmajor und anschließend Direktor der Historischen Abteilung (zuletzt Präsident) des Reichsarchivs, und dessen Frau Agnes, née von Brauchitsch. Nach dem Abitur, das er 1924 am Bismarck-Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf ablegte, studierte er Rechtswissenschaft, auch als Austauschstudenten am Trinity College , und war danach zunächst bei der Stresemann-Stiftung beschäftigt. Im April 1933 trat er dann in den Auswärtigen Dienst ein - wobei er sich weigerte, Mitglied der NSDAP zu werden, und tat Dienst in den Gesandtschaften in Kopenhagen (1934), Wien (1935–37) und Bukarest (1937–40). Direkt anschließend war er im Auswärtigen Amt als Vortragender Legationsrat in der Deutschlandabteilung tätig und bearbeitete dort Angelegenheiten der Auslandspropaganda im ”Sonderreferat Krümmer“. Er weigerte sich auch weiterhin, der NSDAP beizutreten. 1942 wurde er stellvertretender Abteilungsleiter der Kulturpolitischen Abteilung.

Seit 1933 gehörte von Haeften der Bekennenden Kirche an und wurde stark von der Berneuchener Bewegung geprägt. Vor allem durch die Diplomaten Ulrich von Hassell und Adam von Trott zu Solz hatte er Kontakte zum Kreisauer Kreis.

Hans Bernd von Haeften wurde wegen Beteiligung am 20. Juli 1944 durch den Strang hingerichtet.

Berlin, St.-Annen-Kirchhof, Dahlem-Dorf

![]()

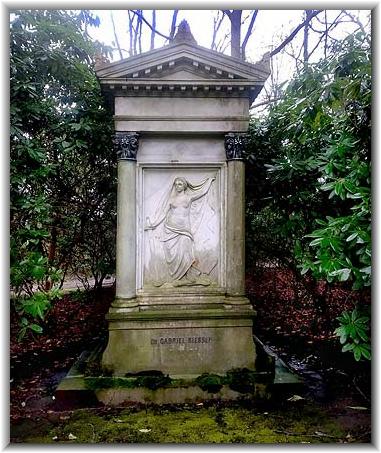

- geb. 2.4.1806 in Hamburg

- gest. 22.4.1863 in Hamburg

Deutscher Jurist und Politiker; sechstes und letztes Kind von Eliesser Lazarus ben Jacob Katzenellenbogen und dessen Frau Frommaid (Fanny), née Cohen, Tochter des Altonaer Oberrabbiners Raphael Cohen; studierte nach dem Besuch des Katharineums in Lübeck und des Johanneums in Hamburg von 1824 bis 1826 Rechtswissenschaften in Kiel und Heidelberg, wo er zum Dr. jur. promoviert wurde. Danach hörte er in München philosophische Vorlesungen betrieb Studien zum römischen Recht. 1830 hielt er sich zeitweilig in Paris auf. Nachdem seine Pläne, sich in Heidelberg bzw. in Jena zu habilitieren, an seiner Konfession scheiterten, betätigte Riesser sich in Hamburg als freier Jurist und Schriftsteller. 1836 ließ er sich im damals noch kurhessischen Bockenheim (heute zu Frankfurt am Main) als Advokat nieder und bemühte sich, die kurhessischen Staatsbürgerschaft zu erwerben. Als ihm dies nicht gelang, kehrte er 1840 nach Hamburg zurück, übernahm dort ein Notariat übernahm und war weiterhin publizistisch tätig. 1848 wurde Riesser in das Frankfurter Vorparlament berufen; wenig später trat er als Abgeordneter für den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg in die Deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche ein; später war er dessen Vizepräsident. Im April 1849 gehörte Gabriel Riesse, der wesentlich zur Formulierung und Verabschiedung der Grundrechte des Deutschen Volkes und der Verfassung beitrug, der Parlamentarierdelegation an, die Friedrich Wilhelm IV. von Preußen vergeblich die deutsche Kaiserkrone antrug. Einen Monat später trat er aus der Nationalversammlung aus und kehrte nach Hamburg zurück, wo er gemäß der neuen Verfassung der Hansestadt nunmehr das Bürgerrecht erwerben konnte. Nachdem Riesser bis 1857 als Notar tätig gewesen war, wurde er 1859 in die Bürgerschaft und 1861 zu ihrem Vizepräsidenten gewählte, im Oktober des Vorjahres war er bereits zum Mitglied des Hamburger Obergerichts ernannt worden und damit als Obergerichtsrat der erste jüdische Richter in Deutschland überhaupt

1859 gehörte Riesser außerdem zu den Mitbegründern des Deutschen Nationalvereins, wurde in dessen Vorstand berufen und leitete zugleich den Hamburger Zweigverein und trat nachdrücklich für eine kleindeutsche Einigung Deutschlands unter Führung Preußens ein.

Zeitlebens war Gabriel Riesser Verfechter der Gleichberechtigung von Juden. Bereits in seiner ersten Publikation Über die Stellung der Bekenner des Mosaischen Glaubens in Deutschland (1830), in der er vehement für die volle bürgerliche Gleichstellung seiner jüdischen Glaubensgenossen gekämpft hatte, diente seine 1832/33 herausgegebene Zeitschrift Der Jude, Periodische Blätter für Religion und Gewissensfreiheit.

Hamburg-Ohlsdorf, Jüdischer Friedhof Ilandkoppel

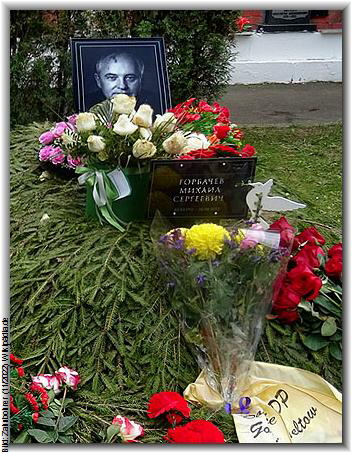

Michail Sergejewitsch Gorbatschow [russ. Михаил Сергеевич Горбачёв]

![]()

- geb. 2. 3.1931 in Priwolnoje (Region Stawropol, Nordkaukasus)

- gest. 30.8.2022 in Moskau

Sowjetischer Politiker; Staatspräsident der UdSSR; einer Bauernfamilie entstammend; Sohn des Russen Sergej Andrejewitsch Gorbatschow (*1909, †1976) und dessen aus der Ukraine stammenden Frau Marija Pantelejewna, née Gopkalo (*1911, †1993), die auf einer Kolchose in Priwolnoje lebten. Gorbatschows Großvater mütterlicherseits, Pantelei Jefimowitsch Gopkalo, war 17 Jahre lang Leiter einer Kolchose, wurde aber 1937 wegen des Verdachts, Anhänger des Trotzkismus zu sein, verhaftet. Michail Gorbatschow wuchs an diesem Ort auf. Im Alter von 17 Jahren wurde er Mitglied des kommunistischen Jugendverbands Komsomol und mit dem Orden des Roten Banners der Arbeit ausgezeichnet. 1952 trat er der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) bei. Für den Wehrdienst wurde er als untauglich klassifiziert. Gorbatschow studierte Jura an der Lomonossow-Universität in Moskau und lernte dort die spätere Soziologin Raissa kennen, die er im September 1953 heiratete und mit ihr zurück in seine Heimatregion Stawropol im nördlichen russischen Kaukasus zurückzog, nachdem er 1955 sein Studium beendet hatte. In seiner Heimatregion stieg er innerhalb der Parteihierarchie rasch auf; 1970 kam er in den Obersten Sowjet, 1971 ins Zentralkomitee, und 1974 wurde er Repräsentant des Obersten Sowjets und Vorsitzender der Ständigen Kommission für Jugendpolitik (russ. Комиссия по делам молодёжи Совета Союза Верховного Совета). 1978 wurde er Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU (Arbeitsbereich Landwirtschaft). Als Protegé Jurij Andropows kam Gorbatschow 1980 als Vollmitglied ins Politbüro. Nachdem Andropow nach dem Tode Leonid Breschnews diesem 1982 im Amt des Generalsekretär der KPdSU nachfolgte, wurde Gorbatschow zweiter Mann im Staat; und nach dem Tod Konstantin Tschernenkos, seit 1984 Nachfolger Andropows, wurde Gorbatschow 1985 Generalsekretär der KPdSU und bewirkte, daß das ZK im März 1985 einen Generationswechsel an der Spitze der Partei vollzog. Gorbatschow unternahm eine umfangreiche Auswechslung der Funktionärskader und ernannte neue Mitglieder des Politbüros. Zugleich leitete Gorbatschow innenpolitisch ein umfangreiches Reformprogramm ein; die zentralen Begriffe seines neuen politischen Kurses waren Perestroika (Öffentlichkeit), die Wende in Wirtschaft und Verwaltung, und Glasnost, die Offenheit, Transparenz nach innen und außen. 1988 übernahm er nach dem Rücktritt Andrej Gromykos als Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets (Staatsoberhaupt der UdSSR) auch dieses Amt.

Außenpolitisch leitete Gorbatschow eine wirksame Entspannungsdiplomatie ein, die zur Verbesserung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen aufgrund zahlreichen Gipfeltreffen und des INF-Vertrag 1987 und schließlich zur Beendigung des Kalten Krieges führte. Unter ihm kam es 1988/89 zum Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan. Die von Gorbatschow betriebene Abkehr vom Vormachtanspruch der UdSSR innerhalb des Ostblocks ermöglichte den gesellschaftlichen Umbruch in Mittel- und Osteuropa 1989/91. Nach anfänglichem Zögern stimmte die von ihm geführte Sowjetunion 1990 auch der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands zu (Abschluß des Zwei-plus-vier-Vertrages1). Gorbatschow gilt damit als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges.Insbesondere für seine Verdienste um den Abbau des Ost-West-Konflikts erhielt Gorbatschow 1990 den Friedensnobelpreis. Im März des selnen Jahres wurde er zum Staatspräsidenten gewählt, stieß er mit seinen Reformen jedoch auf den Widerstand der verschiedensten Gruppierungen, vor allem auf den Widerstand orthodox-kommunistischer Kräfte, die im August 1991 gegen ihn putschten; zwar kam er innerhalb von drei Tagen mit der Unterstützung der Reformer zurück an die Macht, aber von seinem Posten als Generalsekretär der KPdSU trat er zurück. Um seinen Reformkurs abzusichern, stellte er Reformer an die Spitze des Militärs und des KGB. Nach der Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens gewannen im Verlauf des Jahres die nationalistischen Kräfte in den einzelnen Sowjetrepubliken an Macht; Ende 1991 löste sich die UdSSR auf, und Gorbatschow trat am 25. 12.1991 als Staatspräsident zurück. Am 25. Dezember, vier Tage nach der Gründung der GUS, verliest er im Fernsehen seine Rücktrittserklärung. Gorbatschow blieb jedoch weiterhin politisch aktiv; er kritisierte offen die Politik der Regierung, insbesondere die überstürzten Wirtschaftsreformen und die Politik gegenüber den ehemaligen Sowjetrepubliken und trat für die Errichtung eines neuen Staatenbundes ein, der den am 8.12.1991 von Rußland, der Ukraine und Weißrußland in Minsk gegründeten lockeren Staatenbund, Содружество Независимых Государств (СНГ) (Sodruschestwo Nesawissimych Gossudarstw; Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) , der sich als Nachfolgeorganisation der UdSSR verstand, ersetzen sollte. Im Juni 1992 wurde Gorbatschow offiziell aus der KPdSU ausgeschlossen, da er angeblich zu deren Untergang beigetragen haben soll. Im September 1992 weigerte sich Gorbatschow, vor dem russischen Verfassungsgericht zu erscheinen, das über Präsident Boris Jelzins Verbot der KPdSU verhandelte. Ein von der Regierung über Gorbatschow verhängtes Ausreiseverbot, das bis zu seinem Erscheinen vor Gericht gelten sollte, wurde nach internationalen Protesten wieder aufgehoben.

In der Folge unternahm Gorbatschow ausgedehnte Vortragsreisen durch Europa, die USA und Japan, wobei ein Großteil der Einnahmen in seine 1991 in Moskau von ihm gegründete und nach ihm benannteStiftung für Soziale, Wirtschaftliche und Politische Forschungen (Горбачёв-Фонд) einfließt. Im Folgejahr rief er, nach der Erdgipfelkonferenz in Rio de Janeiro die Umweltschutzorganisation Internationales Grünes Kreuz (Международный Зелёный Крест) ins Leben.

Als er 1996 zu den russischen Präsidentschaftswahlen kandidierte, erhielt er nur 0,51% der Stimmen, wobei er das schlechte Ergebnis auf Wahlfälschung zurückführte. Im Juni 2006 erwarb er gemeinsam mit dem ehemaligen Dumaabgeordneten Alexander Lebedew 49 Prozent der Anteile an der Nowaja Gaseta, die er schon bei ihrer Gründung im Jahre 1993 unterstützt hatte. Gemeinsam mit Lebedew gab Gorbatschow am 8.10.2008 die Gründung der Unabhängigen Demokratischen Partei Rußlands bekannt, der jedoch wenig Chancen bei Wahlen eingeräumt wurden.

Im August 2011 kritisierte Gorbatschow, der im Westen wegen seiner Politik der Deeskalierung verehrt wird, im eigenen Land jedoch als "Totengräber der UdSSR” gilt, Demokratiedefizite unter der Herrschaft Wladimir Putins (*1952), der das Amt des russischen Ministerpräsidenten bekleidete und eine dritte Amtszeit als Präsident der Russischen Föderation anstrebte. Andererseits begrüßte er in einem Interview 2014 die Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim als “Wiedervereinigung“ und bezeichnete sie als einen ”Moment des Glücks“; 2020 bekannte er sich in einem Filmporträt des Regisseurs Witali Manski noch einmal zum Kommunismus und sagte: ”Ich sehe Lenin als unseren Gott an”.

_______________________________________________________

1 Offizielle Bezeichnung: ”Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland”, von den Außenministern der vier ehemaligen Besatzungsmächte in Deutschland (USA, UdSSR, Frankreich und Großbritannien) sowie den Außenministern der beiden deutschen Staaten (Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik) am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnetes Abkommen, das die äußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit sowie die Fragen der Sicherheit der Nachbarstaaten behandelt. Auf der Grundlage des Zwei-plus-Vier-Vertrages konnte die deutsche Wiedervereinigung vollzogen werden.

Moskau, Friedhof am Neujungfrauenkloster

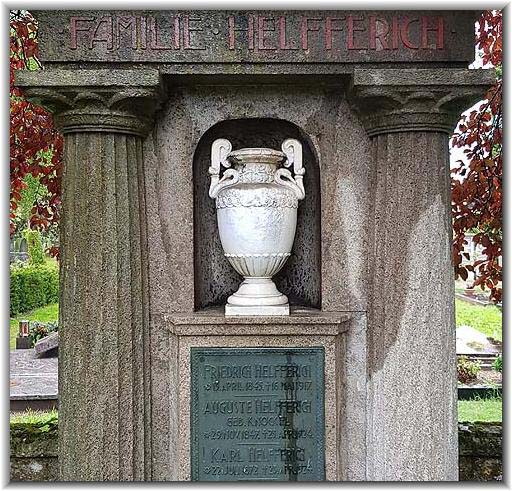

- geb. 22.7.1872 in Neustadt an der Haardt (heute Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz)

- gest. 23.4.1924 bei Bellinzona (Kt. Tessin, Schweiz)

Deutscher Politiker (Deutschnationale Volkspartei, DNVP); älteste von sieben Kindern des Textilfabrikanten Friedrich Helfferich; studierte Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Straßburg und wirkte nach der Habilitation mit “Die Reform des deutschen Geldwesens nach der Begründung des Deutschen Reiches“ im Fach Volkswirtschaft in Berlin (1899) als Privatdozent. Ab 1901 war er als Experte mit dem Titel Professor für Währungsfragen und in der Wirtschaftsabteilung der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes tätig. 1904 wechselte er ganz in die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes und war seit 1906 als Direktor der Bagdadbahn in Konstantinopel beschäftigt. Nach Tätigkeiten als Privatdozent und Volkswirt wurde Helfferich 1908 ins Direktorium der Deutschen Bank berufen. Im Februar 1915 wurde Helfferich Staatssekretär im Reichsschatzamt und finanzierte als solcher die Kriegskosten v.a. durch große Anleihen. 1916/17 leitete er als Staatssekretär das Reichsamt des Innern und war zugleich Vizekanzler. Helfferich wandte sich gegen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg: “Wenn die Karte des rücksichtslosen U-Boot-Krieges ausgespielt wird und sie sticht nicht, dann sind wir verloren, dann sind wir auf Jahrhunderte verloren.“ Nach Ende des Ersten Weltkrieges übernahm er 1920 den Vorsitz der DNVP. Helfferich verschärfte seine Hetzkampagne gegen Matthias Erzberger und schädigte damit dessen Ruf, so daß dieser sich gezwungen sah, als Reichsfinanzminister zurückzutreten. Die von den Deutschnationalen ausgehende Hetze gegen die führenden Männer der Weimarer Republik veranlaßte den Reichskanzler Joseph Wirth nach der Ermordung Walther Rathenaus im Reichstag, zu Helfferich. gewendet, auszurufen: “Der Feind steht rechts“. Zwar verurteilte das Gericht Helfferich am 12. 3.1920 zu einer geringfügen Geldstrafe, billigte ihm in der Begründung jedoch “vaterländische Motive“ zu. Als Wortführer der Rechtsopposition bekämpfte Helfferich die auf Verständigung mit den Weltkriegsgegnern gerichteten Bemühungen der Regierung in der Reparationsfrage als ”Erfüllungspolitik”.

Als während der Hyperinflation 1923 die Reichsmark rapide an Wert verlor, entwarf Helfferich den Plan einer Roggenwährung, der abgelehnt wurde. Wesentliche Merkmale wurden im Plan für die Einführung der Rentenmark übernommen. Ende 1923 bewarb er sich um den Posten des Reichsbankpräsidenten, unterlag jedoch gegen Hjalmar Schacht.

Karl Helfferich kam bei dem schweren Eisenbahnunfall von Bellinzona ums Leben, bei dem zwei Schnellzüge der SBB um 2h30 Uhr beim Güterbahnhof San Paolo, 1,2 Kilometer nördlich des Bahnhofs Bellinzona, zusammenstießen; der Unfall forderte 15 Tote und 10 Schwerverletzte.

Verheiratet war Karl Helfferich seit 1920 mit der früh verwitweten Annette von Müffling, Tochter des Deutsche-Bank-Gründers Georg von Siemens.

Neustadt an der Weinstraße, Hauptfriedhof

Bild: Udo Grimberg (04/2013)

Bild: Udo Grimberg (04/2013)

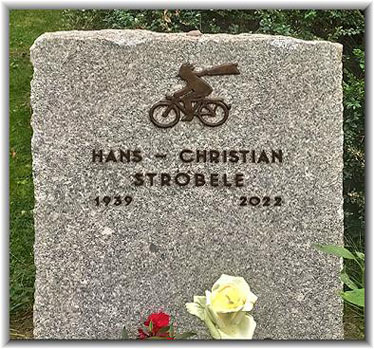

- geb. 7.6.1939 in Halle an der Saale (Provinz Sachsen, heute Sachsen-Anhalt)

- gest. 29.8.2022 in Berlin Moabit

Deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen); Sohn des Chemikers Rudolf Ströbele und dessen Frau Gabriele, née Zimmermann, leistete nach dem Abitur 1959 am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Marl zunächst Wehrdienst als Kanonier bei der Luftwaffe in Aurich, lehnte aber die übliche Beförderung zum Gefreiten ab. Nach dem Wehrdienst absolvierte Ströbele ab 1960 ein Studium der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Freien Universität Berlin, das er mit dem ersten juristischen Staatsexamen beendete. Seit dem 3.6.1967 leistete er als Rechtsreferendar seine Anwaltsstation im Anwaltsbüro von Horst Mahler (*1936) ab; 1969 legte er die zweite juristische Staatsprüfung ab und erhielt die Zulassung als Rechtsanwalt. Ende der 1960er Jahre - politisiert durch die Demonstration vom 2. Juni 1967 und den Tod Benno Ohnesorgs - engagierte er sich in der Studentenbewegung und war einer der Gründer des Sozialistischen Anwaltskollektivs in Berlin. Als Rechtsanwalt verteidigte er später RAF-Mitglieder u.a. Andreas Baader und wurde selbst zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Von 1970 bis 1974 war er Mitglied der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), bevor er von der Partei ausgeschlossen wurde, da er in einem Brief die Terroristen der RAF als ”liebe Genossen“ bezeichnet hatte. 1978 gehörte er zu den Mitbegründern der Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz, des späteren Landesverbandes der Grünen in Berlin. 31.3.1985 rückte er aufgrund des bei den Grünen damals herrschende Rotationsverfahren in den Deutschen nach und gehörte dem diesem bis zum Ende der 10. Wahlperiode 1987 an. 1998 zog Ströbele, der die Grünen mit gegründet hatte, über die Berliner Landesliste wieder in den Bundestag ein. Während der rot-grünen Bundesregierung in den Jahren 1998 bis 2005 (Kabinette Schröder I und Schröder II) entwickelte er sich zu einem permanenten Kritiker des grünen Außenministers Joschka Fischer wegen der deutschen Beteiligung am Kosovo-Krieg, den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan und die Hartz-IV-Reformen. Im Parlament stimmte er immer wieder gegen die Linie seiner Fraktion. Oktober 2002 bis Oktober 2009 war Ströbele stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Koordinator des Arbeitskreises Recht, Frauen, Familie, Senioren, Bildung, Jugend der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Von 2005 bis 2009 stellvertretendes Mitglied im Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; ab 2009 war er Mitglied im Auswärtigen Ausschuß. Auch bei der Bundestagswahl 2013 errang er, mit 39,9 % der Erststimmen, erneut als einziger Abgeordneter der Partei Bündnis 90/Die Grünen ein Direktmandat. 2017 verließ er die aktive Politik und betrieb seine Anwaltskanzlei in Berlin zunächst weiter.

Hans-Christian Ströbele war ein Neffe des Fußballreporters Herbert Zimmermann. Die Rechte an dessen Originalübertragung des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 liegen bei Hans-Christian Ströbeles bzw. dessen Erben.

Verheiratet war Ströbele ab 1967 mit der Ethnologin Juliana, née Gregor.

Berlin, Dreifaltigkeitsfriedhof II

Kim II-sung koreanisch 김일성 eigentl. Kim Song-chu

- geb. 15.4.1912 in Mankeidai (Chōsen jap. Kaiserreich, heute zu Pjöngjang)

- gest. 8.7.1994 in Pjöngjang (Nordkorea)

Nordkoreanischer Politiker; Diktator Nordkoreas (1948-1994); ältester von zwei jüngeren Söhnen des Lehrers und Pastors Kim Hyong-jik und dessen Frau Kang Pan-sok, die beide einer presbyterianischen Familie entstammten, die sich am Widerstand der Bevölkerung gegen die Besetzung des Landes durch die Japaner beteiligte und sich 1920 in die Manschurei absetzte. Im Oktober 1926 gründete Kim die Vereinigung “Down-with-Imperialism“ und besuchte im selben Jahr die Whasung-Militärakademie, die er im Folgejahr jedoch wieder verließ, um die Yuwen-Mittelschule in der chinesischen Provinz Jilin bis 1930 zu besuchen. In den 1930er Jahren organisierte er eine Guerillatruppe (Koreanische Revolutionäre Volksarmee), mit der er gegen die Japaner kämpfte; 1941 zog er sich mit seinen Truppen in die UdSSR zurück. 1945 zurückgekehrt, rief er im nördlichen Korea unter sowjetischem Schutz 1948 die kommunistische Demokratische Volksrepublik Korea aus. Jegliche Widerstand von Dissidenten wurden in Nordkorea brutal und unerbittlich verfolgt. Von 1948 bis 1972 war er Ministerpräsident und ab 1972 Staatspräsident, 1948 bis 1966 Vorsitzender, seitdem Generalsekretär des ZK der Partei der Arbeit Koreas. 1992 ließ Kim Il-sung sich zum Großen Marschall ernennen.

Von 1950 bis 1953 führte er Krieg gegen Süd-Korea (Koreakrieg). Er errichtete ein beispielloses diktatorisches, von einem Kult um ihn und seine Familie geprägtes Regierungssystem. Seine Bemühungen, eine kommunistische Dynastie zu errichten, hatten 1980 Erfolg, als der 6. Kongreß der Arbeiterpartei seinen Sohn Kim Jong-il (*1941 od. *1942 ) zu seinem Nachfolger designierte. Vier Jahre nach dessen Tode im September 1998 ernannte ihn die Oberste Volksversammlung zum “ewigen Präsidenten" und schaffte in Reminiszenz an den Staatsgründer das Amt des Staatspräsidenten ab. Sein Nachfolger als koreanischer Machthaber wurde Kim Jong-un (*1984), der 2012 in den Rang eines Marschalls befördert, Mitglied des ZK und Vizevorsitzender der Zentralen Militärkommission der PdAK wurde.

Pjöngjang (Nordkorea), Kumsusan Memorial Palace, Mausoleum

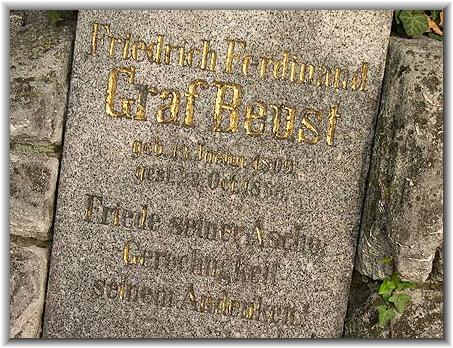

Friedrich Ferdinand Graf von Beust

- geb. 13.1.1809 in Dresden (Königreich Sachsen)

- gest. 24.10.1886 auf Schloß Altenberg b. Andrä-Wördern (Bez. Tulln in Niederösterreich)

Sächsischer und österreichischer Staatsmann; studierte von 1826 bis 1830 Rechts- und Staatswissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen und der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Danach trat er in den diplomatischen Dienst des Königreiches Sachsen. 1836 wurde er Legationssekretär in Berlin und 1838 in Paris, 1841 Geschäftsträger in München, 1846 Ministerresident in London und 1848 Gesandter in Berlin. 1849 wurde er Außen- und Kultusminister, 1852 Außen- und Innenminister und 1858 Ministerpräsident von Sachsen. Er war ein Gegner Otto von Bismarcks und dessen Reichseinigungsplänen und veranlaßte Sachsen im Deutschen Krieg von 1866 zur Parteinahme für Österreich-Ungarn. Nach der österreichischen Niederlage im Deutschen Krieg trat Beust als sächsischer Ministerpräsident zurück und wurde noch im Oktober 1866 zum österreichischen Außenminister, 1867 zum Ministerpräsidenten und schließlich zum Reichskanzler ernannt. Als Reichskanzler (1867-71) war er maßgeblich an der Ausarbeitung des Österreichisch-Ungarischen Ausgleichs und der Dezemberverfassung beteiligt. In der Außenpolitik warb er - ohne Erfolg - für eine antipreußische Koalition und gegen die deutsche Einigung unter preußischer Führung. Nach dem preußischen Sieg im Deutsch-Französischen Krieg und der Errichtung des Kaiserreichs unter preußischer Führung trat Beust als österreichischer Reichskanzler zurück. Von 1871 bis 1878 war Beust österreichischer Botschafter in London und von 1878 bis 1882 Botschafter in Paris.

Wien, Matzleinsdorf, evangelischer Friedhof

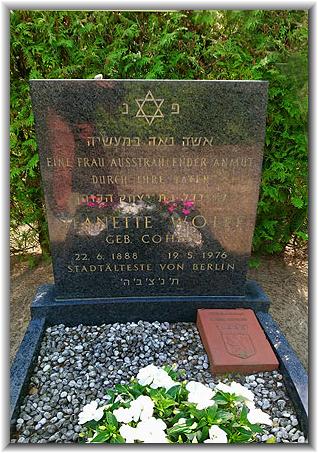

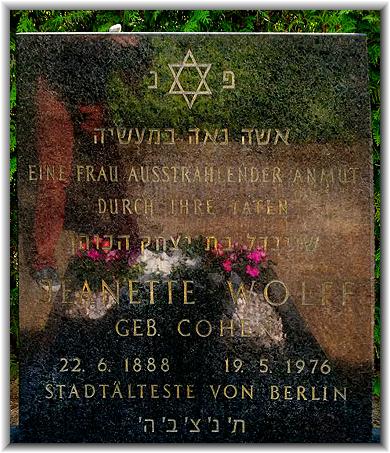

- geb. 22.6.1888 ijn Bochold

- gest. 19.5.1976 in West-Berlin

Deutsche Politikerin (SPD); ältestes von sechs Kindern von Isaac Cohen und dessen Frau Dina. Cohen. der eigentlich Lehrer hatte werden wollen, konnte diesen Wunsch jedoch nicht realisieren, da er als Sozialist von Otto von Bismarcks Sozialistengesetz (Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie) von 1878 betroffen war und daher zunächst mit dem ambulanten Textilhandel begann und später einen Textilhandel en détaill eröffnete. Er brachte seiner Tochter bereits vor Schuleintritt das Lesen bei und förderte sie auch während der Schulzeit weiterhin, so daß ihre Leistungen so hervorragend waren, daß eine Klasse überspringen konnte. Außerdem machte er sie mit sozialistischen Ideen frühzeitig vertraut; 1905 trat sie der sozialistischen Jugend und der Gewerkschaft bei. Sie begann eine Ausbildung zur Kindergärtnerin in Brüssel, bevor sie als Kindergärtnerin und Erzieherin tätig wurde. 1908 lernte sie den Niederländer Philip Fuldauer kennen, den sie heiratete und mit ihm nach Dinxperlo in die Niederlande zog. Ihre gemeinsame am 4. Dezember desselben Jahres geborene Tochter starb bereits im September des Folgejahres; zwei wochen darauf starb auch ihr Mann. Im Ersten Weltkrieg wurde ihr zweiter Mann, Hermann Wolff, den sie 1911 geheiratet hatte1 zum Kriegsdienst herangezogen und kam verletzt erst 1919 zurück in die Heimat. In der Zwischenzeit leitete sie die von ihm 1911 gekaufte kleine Textilfabrik, in der seine Frau 1912 den 8-Stunden-Arbeitstag einführt hatte - sehr zum Ärger anderer Fabrikbesitzer. 1919 wurde Jeanette Wolff Stadtverordnete und später Stadträtin in Bocholt. Sie gehörte zu den Mitbegründerinnen der Arbeiterwohlfahrt

Schon kurz nach der “Machtergreifung” durch die Nationalsozialisten wurde sie verhaftet, da sie Wahlwerbung für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) gemacht hatte und war zwei Jahre in “Schutzhaft”. Nachdem sie 1935 aus der Haft entlassen worden war, eröffnete sie eine Pension in Dortmund, die aufgrund der damaligen Rechtslage nur Juden offenstand. Dort wurde die Familie Opfer der Novemberpogrome im Jahre 1938; ihr Mann Hermann wurde im Anschluß in das KZ Sachsenhausen verschleppt und im Dezember wieder entlassen, während ihre Tochter Käthe im März 1941 in Dortmund und Bochum in Polizeihaft genommen, anschließend ins KZ Ravensbrück deportiert und von dort im Mai 1942 in die Tötungsanstalt Bernburg gebracht wurde. Wolff wurde 1942 nach Riga deportiert und leistete im KZ Riga-Kaiserwald Zwangsarbeit, bis das KZ von der Roten Armee befreit wurde.

Jeanette Wolff überlebte den Holocaust, kehrte, obwohl sie fast ihre gesamte Familie verloren hatte, 1946 nach Deutschland zurück und trat unermüdlich für Freiheit, Recht und Gerechtigkeit ein. Sie nahm nahm ihre politischen Aktivitäten wieder au, wurde wurde Stadtverordnete der SPD in Berlin, Mitglied im Bundestag und Vorsitzende mehrerer jüdischer Vereinigungen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 “...am Polterabend trat mein Mann der Sozialdemokratie bei, wahrscheinlich vorerst mehr aus Liebe zu mir als aus Überzeugung" (Wolff, 1981, S. 13)

Berlin, Jüdischer Friedhof (Heerstraße/Scholzplatz)

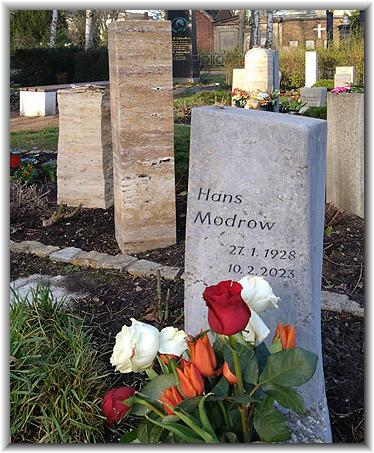

- geb. 27.1.1928 in Jasewitz (Lkrs. Randow, Prov. Pommern)

- gest.

Deutscher Politiker; Sohn des Seemanns und Bäckers Franz Modrow und dessen Frau Agnes Modrow, née Krause; wurde nach einer Fachausbildung bei der Hydrierwerke Pölitz AG von 1942 bis 1945 zum Maschinenschlosser im Alter von 17 Jahren in den Volkssturm eingezogen, kam als Kriegsgefangener der Roten Armee in die Sowjetunion, wo er eine Antifa-Schule1 besuchte, bevor er 1949 aus der Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurückkam und als Maschinenschlosser im Lokomotivbau Elektrotechnische Werke “Hans Beimler“ Hennigsdorf arbeitete.

1952/53 besuchte er die Komsomol-Hochschule in Moskau und anschließend von 1954 bis 1957 die SED-Parteihochschule In dieser Zeit absolvierte er ein Fernstudium an der Parteihochschule “Karl Marx“ der SED und schloß mit dem Diplom in Marxismus-Leninismus ab. Von 1959 bis 1961 folgte ein Fernstudium an der Hochschule für Ökonomie Berlin “Bruno Leuschner“, das zum Abschluß als Diplom-Wirtschaftler führte. An der Humboldt-Universität zu Berlin verfaßte er mit Rainer Falke seine Doktorarbeit und wurde 1966 zum Dr. rer. oec. promoviert.

Seine politische Karriere begann Modrow 1949 in der Jugendorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), der Freien Deutschen Jugend (FDJ), i

Jugendorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), der Freien Deutschen Jugend (FDJ), i n der er sich bis 1961 in Brandenburg, Mecklenburg und Berlin engagierte war, wurde Mitglied der Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), deren Zentralrat er ab 1953 angehörte. Nach einer steilen Funktionärslaufbahn wurde er 1967 Mitglied des Zentralkomitees der SED und übernahm ab 1971 die Leitung der der Propagandaabteilung. Von 1973 bis 1989 war er Parteichef von Dresden, wurde allerdings wegen seiner zunehmenden Distanz zur reformunwilligen Parteizentrale 15 Jahre lang nicht mehr befördert.

n der er sich bis 1961 in Brandenburg, Mecklenburg und Berlin engagierte war, wurde Mitglied der Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), deren Zentralrat er ab 1953 angehörte. Nach einer steilen Funktionärslaufbahn wurde er 1967 Mitglied des Zentralkomitees der SED und übernahm ab 1971 die Leitung der der Propagandaabteilung. Von 1973 bis 1989 war er Parteichef von Dresden, wurde allerdings wegen seiner zunehmenden Distanz zur reformunwilligen Parteizentrale 15 Jahre lang nicht mehr befördert.

Ende der 1980er Jahre avancierte er zum Hoffnungsträger für einen Umschwung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Unmittelbar nach dem Sturz von Erich Honecker wurde Modrow zum Vorsitzenden des Ministerrates gewählt und bildete im Vorfeld der sich abzeichnenden Wiedervereinigung Deutschlands zusammen mit den Blockparteien im November 1989 bis zu den vorgezogenen Volkskammerwahlen im März 1990 eine Übergangsregierung. Über den ”Runden Tisch" suchte er die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Kräften mit dem Ziel einer umfassenden wirtschaftlichen und politischen Erneuerung der DDR. Seit Dezember 1989 war Modrow Mitglied des Parteivorstandes der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), der Nachfolgeorganisation der SED, und seit 1990 Ehrenvorsitzender der PDS. Von 1990 bis 1994 vertrat er die PDS im Bundestag.

Im Mai 1993 wurde Modrow wegen Manipulation der Kommunalwahlergebnisse vom Mai 1989 schuldig gesprochen, jedoch nicht bestraft, beim Revisionsverfahren im August 1995 allerdings zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten und einer Geldstrafe verurteilt. 1999 erfolgte sein Wahl in das Europaparlament, wo er im Ausschuß für Entwicklungshilfe saß u.a. für die EU-Beitrittsgespräche mit Tschechien mitverantwortlich war.

Zur Europawahl 2004 trat er trotz anfänglichen Interesses nicht mehr an, da ihn der PDS-Vorsitzende Lothar Bisky nach eigenen Angaben für andere Aufgaben dringend brauchte und Modrow daher nicht mehr auf die Vorschlagsliste des Europaparteitags setzte. 2007 wurde er Vorsitzender des Ältestenrats der Partei Die Linke2.

__________________________________________________________

1 Antifaschistische Frontschulen, die im Zweiten Weltkrieg auf Initiative der Komintern für die Umerziehung deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion eingerichtet wurden.

2 Die Linke war im Juni 2007 durch Verschmelzung der SPD-Abspaltung WASG und der Linkspartei PDS entstanden.

Berlin, Friedhof der Dorotheenstädt. u. Friedrichswerderschen Gemeinden (Dorotheengarten)

![]()

- geb. 24.8.1900 in Augsburg

- gest. 28.10.2000 in München

Österreichischer Journalist und Politiker (SPD) Widerstandskämpfer; ältestes von elf Kindern einer Augsburger Kaufmannsfamilie. Nachdem seine Mutter gestorben, als er sieben Jahre alt war, heiratete der Vater erneut und zog mit seiner Familie nach Mindelheim im Landkreises Unterallgäu in Schwaben, wo der spätere NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken Julius Streicher zu seinen Lehrern gehörte und Realschule besuchte. Danach begann er eine Ausbildung zum Buchdrucker. 1915 übersiedelte er nach München Nach der Heirat mit Maria Klein 1923 übersiedelte Felder, der bereits 1919 zunächst der Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) beigetreten und 1920 zur Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) gewechselt war.

Seit 1921 arbeitete er in der väterlichen Textilfabrik und als Redakteur der Schwäbischen Volkszeitung in Augsburg. Dorthin war er gezogen, nachdem er 1923 Maria Klein geheiratet hatte. Ab dem 7.11.1932 gehörte er dem Berliner Reichstag an, nachdem er 1929 bereits Mitglied des Augsburger Stadtratsgeworden war. Am 29.1.1933 wurde er zum SPD-Ortsvorsitzenden gewählt .

Gemeinsam mit 93 Mitgliedern seiner Fraktion stimmte Felder in Reichstagssitzung vom 24.3.1933 gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz. Nach der “Machtergreifung” der Nationalsozialisten floh Felder zunächst nach Österreich und von dort nach der Dollfuß-Revolte weiter in die Tschechoslowakei. 1934 kehrte er illegal nach Deutschland zurück und wurde verhaftet. Bis 1936 war Felder im Konzentrationslager Dachau inhaftiert, wo er den späteren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher kennenlernte. 1936 wird er auf Betreiben des Münchner Sportartikelherstellers Bogner - Willy Bogner stellte in seinem Betrieb Unterwäsche für die Wehrmacht her und galt als “unabkömmlich” - aus dem KZ entlassen und kann in dessen Firma als Buchhalter arbeiten. Bis August 1946 arbeitete er für Bogner in München und Oberaudorf als Buchhalter, danach startete er einen Neuanfang als Verleger und Chefredakteur des Südost Kuriers in Bad Reichenhall. 1955 übernahm er die Redaktion des SPD-Parteiorgans Vorwärts. Von 1957 bis 1969 gehörte er für die SPD dem Deutschen Bundestag in Bonn an.

München-Obermenzing, Friedhof

Omnibus salutem!