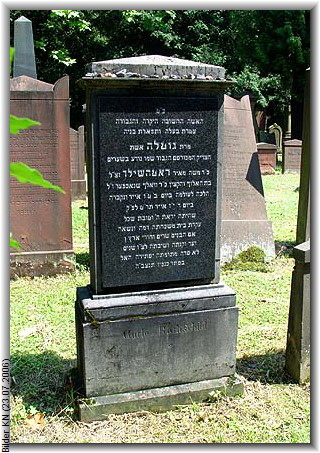

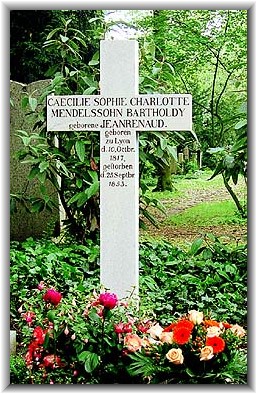

Cäcilie Sophie Charlotte Mendelssohn Bartholdy

- geb. 10.10.1817 in Lyon

- gest. 25.9.1853 in Frankfurt am Main

Tochter des Predigers Jeanrenaud an der französisch-reformierten Gemeinde in Frankfurt am Main, Ehefrau von Felix Mendelssohn Bartholdy, nach ihrer Verlobung am 9. September 1836 heirateten Felix Mendelssohn Bartholdy und Cécile Jeanrenaud am 28. März des folgenden Jahres in Frankfurt am Main. Aus der Verbindung gingen in den Jahren 1838 bis 1845 fünf Kinder hervor, drei Söhne und zwei Töchter. Schwer erkrankt, kehrte sie nach Frankfurt zurück, wo sie im Hause ihrer Mutter verstarb, die just in der Todesstunde Besuch von Ferdinand Hiller erhielt, eines Musikfreundes der Mendelssohns, und empfing ihn an der Haustüre mit den Worten: (sinngemäß zitiert) "Es ist schön, Sie zu sehen, lieber Hiller. Ich habe soeben meine Tochter verloren!"

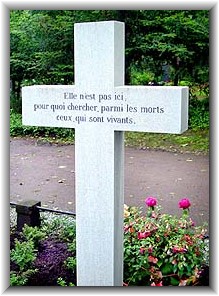

Inschrift auf der Rückseite des Kreuzes:

Elle n’pas ici;

pour quoi chercher, parmi les morts

ceux, qui sont vivants.

(Sie ist nicht hier; warum unter den Toten diejenigen suchen, die Lebende sind?)

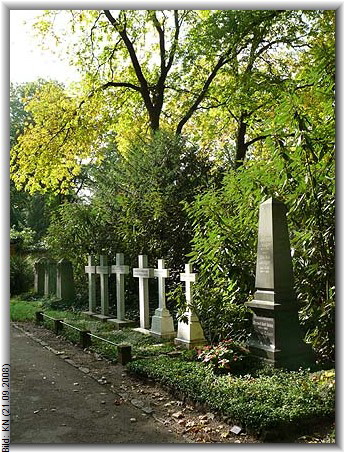

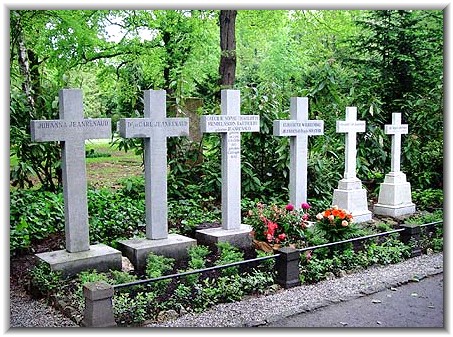

Frankfurt am Main, Hauptfriedhof

Das 3. Kreuz v.l. markiert ihr Grab

- geb. 23.8.1753 in Frankfurt am Main

- gest. 7.5.1849 in Frankfurt am Main

Gattin des Mayer Amschel Rothschild, des Gründers des gleichnamigen Bankhauses in Frankfurt am Main, und Tochter des Wolf Salomon Schnapper, der ein kleines Bankunternehmen besaß, aber nicht vermögend war. Sie lebte mit ihrem Mann - auch noch nach dessen Tode und nach Aufhebung des Ghettozwanges - in ihrem Haus “Zum Grünen Schild” in der Judengasse, während ihre Nachkommen in prächtigere Häuser außerhalb der Judengasse zogen. Nach ihrem Tod wurde das Haus in ein Museum umgewandelt. Es galt forthin als Stammhaus der Rothschilds. Gutle gebar neunzehn Kinder, von denen zehn das Erwachsenenalter erreichten. Als sie im Alter von 90 Jahren krank und ein Arzt an ihr Krankenbett gerufen wurde, obwohl sie kein Vertrauen in ihn hatte, bedauerte dieser, sie nicht jünger machen zu können. Sie antwortete ihm daraufhin: “Ich habe nicht darum gebeten, jünger gemacht zu werden, alles was ich möchte, ist noch älter zu werden.” (zitiert nach Miriam Rothschild: Die stillen Teilhaber der ersten eupop. Gemeinschaft). Ihr Mann hinterließ ihr 70.000 Gulden, verfügte jedoch in seinem 1812 verfaßten Testament, daß weibliche Familienmitglieder von den Geschäften auszuschließen seien.

Frankfurt am Main, Jüdischer Friedhof (Rat-Beil-Str.)

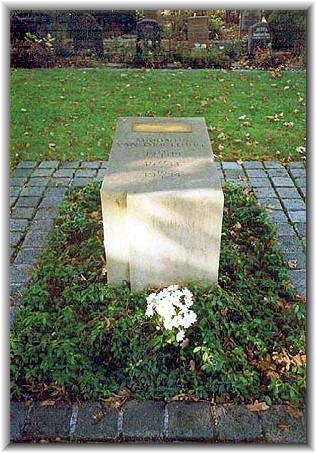

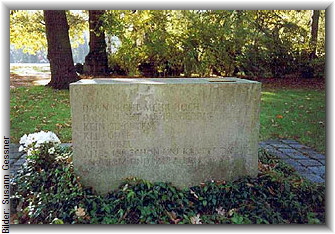

- geb. 13.1.1909 in Leiden

- gest. 10.1.1934 in Leipzig

Holländischer Maurergeselle und einer rätekommunistischen Splittergruppe angehörender Anarchist, der als Anhänger der Vagabundenbewegung auf seiner Wanderung durch Europa Mitte Februar 1933 nach Berlin kam; wurde am Tatort festgenommen, von den  Nationalsozialisten beschuldigt, in der Nacht vom 27. auf den 28.2.1933 den Reichstag in Berlin angezündet zu haben und im sogenannten Reichstagsbrandprozeß, der vom 21.9 bis zum 23.12.1933 in Leipzig stattfand, aufgrund eines rechtswidrigen, rückwirkend erlassenen Gesetzes (nulla poena sine lege - keine Strafe ohne Gesetz) wegen “Hochverrats in Tateinheit mit vorsätzlicher Brandstiftung“ zum Tode verurteilt, während die mitangeklagten Kommunisten Ernst Torgler, Georgi Dimitrow und andere mangels Beweisen freigesprochen, jedoch zunächst zur ”Schutzhaft“ in ein Konzentrationslager eingeliefert wurden. Am 10.1.1934 wurde Marinus van der Lubbe in Leipzig durch den Henker mit dem Fallbeil hingerichtet. Heute gilt die Alleintäterschaft van der Lubbes als weitgehend gesichert; außerdem waren Brand und demnach Ausmaß nicht so umfangreich, wie es sich auf Bildern, die retuschiert worden waren, darstellt: Die These, die Nazis hätten den Reichstag selbst angezündet, um einen Vorwand für die Verhaftung von Kommunisten zu haben, gilt damit als widerlegt.

Nationalsozialisten beschuldigt, in der Nacht vom 27. auf den 28.2.1933 den Reichstag in Berlin angezündet zu haben und im sogenannten Reichstagsbrandprozeß, der vom 21.9 bis zum 23.12.1933 in Leipzig stattfand, aufgrund eines rechtswidrigen, rückwirkend erlassenen Gesetzes (nulla poena sine lege - keine Strafe ohne Gesetz) wegen “Hochverrats in Tateinheit mit vorsätzlicher Brandstiftung“ zum Tode verurteilt, während die mitangeklagten Kommunisten Ernst Torgler, Georgi Dimitrow und andere mangels Beweisen freigesprochen, jedoch zunächst zur ”Schutzhaft“ in ein Konzentrationslager eingeliefert wurden. Am 10.1.1934 wurde Marinus van der Lubbe in Leipzig durch den Henker mit dem Fallbeil hingerichtet. Heute gilt die Alleintäterschaft van der Lubbes als weitgehend gesichert; außerdem waren Brand und demnach Ausmaß nicht so umfangreich, wie es sich auf Bildern, die retuschiert worden waren, darstellt: Die These, die Nazis hätten den Reichstag selbst angezündet, um einen Vorwand für die Verhaftung von Kommunisten zu haben, gilt damit als widerlegt.

|

Leipzig, Südfriedhof

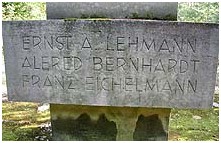

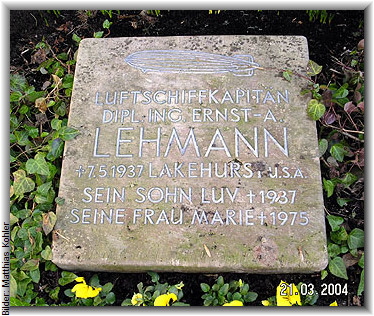

- geb. 12.5.1886 in Ludwigshafen

- gest. 7.5.1937 in Lakehurst (New York)

Deutscher Luftschiffkapitän; nach dem Studium des Schiffs- und Schiffsmaschinenbaus trat er 1913 in die 1909 mit staatlicher Unterstützung gegründete Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft (DELAG), bei der er Kapitän des Luftschiffs Sachsen wurde, ein. Während des Ersten Weltkrieges war er Führer mehrerer Luftschiffe. 1923 wurde er Vizepräsident der Goodyear-Zeppelin Gesellschaft, nach dem Todes des Vorstands dessen Nachfolger und 1935 Geschäftsführer der neugegründeten Deutschen Luftschiff Reederei. Auf der letzten Fahrt des Zeppelins LZ 129 Hindenburg, der am 6.5.1937 in Lakehurst (USA) beim Landeanflug explodierte, war er als Beobachter an Bord. Lehmann hatte Katastrophe zwar überlebt, starb jedoch einen Tag nach dem Unglück an den Folge seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Das Unglück, das lt. einer Untersuchungskommission, in der auch Hugo Eckener als Sachverständiger aussagte, vermutlich durch Funkenentwicklung aufgrund statischer Aufladung bei Bodenberührung einer der Fangleinen ausgelöst wurde, läutete das Ende der Luftschiffära zunächst in Deutschland ein, das das nur in den Vereinigten Staaten verfügbare unbrennbares Helium als Traggas nicht abgab, und langfristig auch in allen anderen Ländern (England). Das Unglück wurde live durch den Radioreporter Herbert Morrison (*1905, †1989) beobachtet und sehr emotional kommentiert

Staaten verfügbare unbrennbares Helium als Traggas nicht abgab, und langfristig auch in allen anderen Ländern (England). Das Unglück wurde live durch den Radioreporter Herbert Morrison (*1905, †1989) beobachtet und sehr emotional kommentiert

Es wurde noch im gleichen Jahr zum Gedächtnis von Bildhauer Carl Stock eine Stele in schlichtem, zeitgemäßen Stil entworfen, zwei Jahre später vollendet und eingeweiht. Die Reichsregierung ließ alle deutschen Opfer per Schiff zurückführen und ordnete ein Staatsbegräbnis auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main an, wo viele Verstorbene gewohnt oder gearbeitet hatten. An Bord der Hindenburg befanden sich insgesamt 97 Menschen, 36 Passagiere, der Pilot und 60 Mann Besatzung. 62 Menschen konnten mit einem Sprung aus dem brennenden Zeppelin in die Tiefe ihr Leben retten.

Grassau, Krs. Traunstein, Alter Gemeindefriedhof

Filmaufnahmen vom Hindenburg-Disaster ![]()

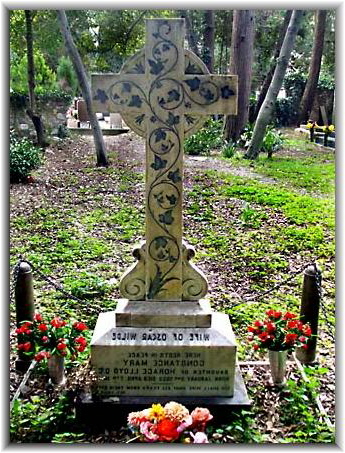

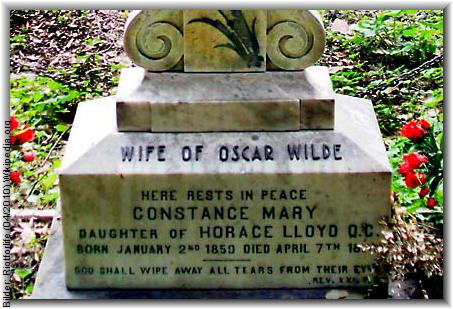

Constance Mary Wilde née Lloyd

mit dem älteren Sohn Cyril

mit dem älteren Sohn Cyril ![]()

- geb. 2.1.1859 in London

- gest. 7.4.1898 in Genua

Ehefrau von Oscar Wildes; zweites Kind einer angesehenen Juristenfamilie; im Alter von 16 Jahren verlor sie ihren Vater. Sie war hoch gebildet, literarisch interessiert, sprach Französisch und Italienisch, spielte sehr gut Klavier, und sie steuerte später für die von ihrem Mann herausgegebene Frauenzeitschrift The Woman’s World Artikel bei. Sie lernte ihren späteren Ehemann im Mai 1881 kennen, als er und seine Mutter Jane Francesca Elgee einen Höflichkeitsbesuch bei Freunden der Familie machten. In einem Brief an Lillie Langtry, die er zu ihrer Bühnenkarriere angeregt hatte, beschrieb er die vier Jahre Jüngere überschwenglich als “violet-eyed little Artemis, with great coils of heavy brown hair which make her flower-like head droop like a blossom, and wonderful ivory hands which draw music from the piano so sweet that the birds stop singing to listen to her”1. Am 29.5.1884 heiratete das Paar in der Kirche St James Paddington, und nach ihrer Rückkehr von der Hochzeitsreise, die sie nach Paris und Dieppe geführt hatte, bezogen sie in Chelsea in der Tite Street 16 (heute 34) eine Wohnung. Zumindest bis nach der Geburt von Vyvyan, des zweiten Kindes, im November 1886 war sie mit ihm glücklich, obwohl bereits in der Zeit der ersten Schwangerschaft, sein Interesse an ihr abzunehmen begann; zunehmend machten ihm ihre ständige Übelkeit v.a. aber die Veränderung ihres Körpers zu schaffen. Als ihr Mann jedoch im Sommer 1891 Lord Alfred ”Bosie“ Douglas traf, der Oscars dessen Intimfreund und bald auch dessen Geliebter wurde, begann er sie vollständig zu vernachlässigen. Als ihr Mann 1895 wegen Unzucht verhaftet und zu zwei Jahren Zuchthaus und Zwangsarbeit im Gefängnis zu Reading verurteilt wurde, hielt sie dennoch weiterhin zu ihm, und trotz des Rates ihrer Verwandten ließ sie sich nicht von ihm scheiden. Als sie allerdings feststellen mußte, daß ihr Mann sich entgegen seines Versprechens auch nach der Entlassung weiterhin mit “Bosie” traf verließ sie ihn, zog mit ihren Söhnen in die Schweiz und änderte ihren Familiennamen in Holland, den zweiten Vornamen ihres Bruders Otho. Außerdem erwirkte sie eine richterlichen Verfügung, die ihn von den Kindern fernhalten und auch den Zugriff auf ihr Vermögen unmöglich machen sollte. 1896 reiste sie nach England, um ihren Mann vom Tode seiner Mutter zu informieren.

Constance Wilde, die sich stets gegen ihre dominante Mutter hatte zur Wehr setzen müssen, engagierte sich im Feminismus; so z.B. indem sie auf entspr. Versammlungen sprach. Sie leitet in den Jahre 1888 und 1889 die Zeitschrift Gazette der Rational Dress Society, gab darin Tipps zur praktischer und gesunder Damenbekleidung und veröffentlichte außerdem zwei Bücher mit Geschichten für Kinder, die 1888 unter dem Titel There Was Once, bzw. 1892 unter dem Titel A Long Time Ago erschienen. 1895 stellte sie eine Auswahl von Oscar Wildes Epigrammen unter dem Titel Oscariana zusammen.

Im Alter von nur 39 Jahren starb sie an den Folgen eines Sturzes und einer verunglückten Operation am Rückgrat. Am 25.2.1899 besuchte Oscar Wilde das Grab seiner Frau und legte dort Blumen nieder.

Inschrift: God Shall Wipe Away All Tears From Their Eyes.

______________________________________________________________

1 ..eine violett-äugige kleine Artemis mit großartigen Locken schweren braunen Haars, die ihr blumengleiches Haupt wie eine herunterhängende Blüte erscheinen lassen und wundervollen elfenbeinfarbenen Händen, die dem Klavier solch süße Töne entlocken, daß die Vögel mit dem Singen aufhören, um ihr zuzuhören.

Genua, Cimitero Monumentale di Staglieno

- geb. 26.2.1912 in Augsburg

- gest. 20.6.1993 in Berlin

Deutscher Jurist; setzte sich in den 1960er Jahre für eine Modifizierung des Strafmaßes für Fahren unter Alkoholeinfluß ein; seinem Vorschlag nach, sollten unbescholtene Ersttäter lediglich mit eine Bewährungsstrafe belegt werden, falls es weder zu einem Unfall gekommen war, noch zu Personenschäden. Sachs gehörte neben Eduard Zimmermann 1976 zu den Begründern des Vereins Weißer Ring, der Tatopfern half.

Bekannt geworden ist der Oberstaatsanwalt aus Nürnberg jedoch als jahrelanges Mitglied des Rateteams der beliebten, vom Bayerischen Fernsehen produzierten und in Rahmen der ARD ausgestrahlten Fernsehratesendung Was bin ich? Von 1955 bis 1989 riet er - mit verbundenen Augen und geführt durch Robert Lembke - gemeinsam mit Guido Baumann (*1926, †1992), Annette von Aretin und Marianne Koch (*1931) den Beruf des Gastes. Neben “gewöhnlichen” Studiogästen galt es in jeder Sendung auch einen Prominenten zu erraten. Ganz in der Art eines Juristen begann Hans Sachs, dessen charakterischen äußerlichen Kennzeichen ein Oberlippenbart und eine Fliege waren, seine Befragung gewöhnlich mit der Formulierung: ”Gehe ich recht in der Annahme, daß.…?” Das gesamte Team wurde wegen des großem Erfolgs der Sendung 1967 mit einer “Goldenen Kamera” ausgezeichnet. Sachs selber war bereits 1953 mit dem in Aachen verliehenen Orden wider den tierischen Ernst ausgezeichnet worden, nachdem er als Oberstaatsanwalt in Nürnberg eine ihm zugesandte Schmähschrift in Knittelversen im Stile seines Namensvetters Hans Sachs beantwortete.

Nürnberg, Westfriedhof

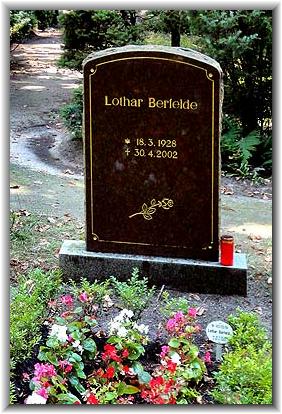

Charlotte von Mahlsdorf eigentl. Lothar Berfelde

- geb. 18.3.1928 in Berlin-Mahlsdorf

- gest. 30.4.2002 in Berlin

Deutscher Transvestit, Museumsgründerin; hat sich gemäß eigener Aussagen bereits als Kind für Kleider für Mädchen interessiert und fühlte sich auch als Mädchen. Als der Vater, ein frühes Mitglied der NSDAP, immer wieder versuchte, seinen Sohn zum Beitritt in die Jugendorganisation der NSDAP, die Hitlerjugend, zu drängen, kam es stets zum Streit zwischen Vater und Sohn. Nachdem die Mutter 1944 ihren Mann und ihren Sohn verlassen hatte, eskalierte der Streit schließlich so sehr, daß Lothar den Vater im Schlaf erschlug. Nach einigen Wochen in einer psychiatrischen Anstalt wurde der Sohn 1945 von einem Berliner Gericht als ”asozialer Jugendlicher“ zu vier Jahren Jugendgefängnis verurteilt. Mit dem Ende der NS-Herrschaft kam Charlotte frei, arbeitete als Trödlerin und kleidete sich weiblicher. Aus “Lothar“ wurde “Lottchen“, sie liebte Männer und wurde später zur stadtbekannten Figur “Charlotte von Mahlsdorf“. Sie begann, Haushaltsgegenstände zu sammeln, rettete so aus zerbombten Häusern verschiedene historische Alltagsgegenstände und bestritt ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Möbeln. Von 1946 bis 1948 bewahrte sie das verwaiste Schloß Friedrichsfelde vor Vandalismus, indem sie dort mit ihrer Sammlung einzog, Instandsetzungsarbeiten am Schloß durchführte, Flüchtlinge aufnahm und Führungen veranstaltete. Aus der Sammlung entstand 1959/60 das ”Gründerzeitmuseum” in Berlin-Mahlsdorf,, deren langjährige Leiterin sie wurde.

Als das Gebäude, in dem sich die “Mulackritze” – die letzte komplett erhaltene Berliner Kneipe aus dem Scheunenviertel – befand, 1963 abgerissen werden sollte, setzte er sich für dessen Erhalt ein und richtete im Keller des Museums wieder den Originalzustand der Mulackritze her, die bald die Aufmerksamkeit in Film-, Künstler- und Schwulenkreisen erlangte; ab 1974 fanden dort Treffen und Feiern der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlins (HIB) statt. 1972 wurde das Gutshaus unter Denkmalschutz gestellt. 1974 kündigten DDR-Behörden an, das Museum mit den Ausstellungsstücken zu verstaatlichen, worauf Charlotte von Mahlsdorf begann, ihren Besitz an die Besucher zu verschenken. Schließlich durfte sie jedoch das Museum behalten. 1997 aber übersiedelte sie nach Porla Brunn in Schweden, wo sie ein neues Jahrhundertwendemuseum. eröffnete.

Nachdem das Land Berlin das Gründerzeitmuseum erworben hatte, wurde es 1997 vom Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e. V. wiedereröffnet und wird seit 2008 aus Mitteln der Lottostiftung Berlin umfassend saniert. Heute beherbergt es die umfangreichste und vollständigste Sammlung von Gegenständen der Gründerzeit. Neben der Dauerausstellung finden im Gutshaus Trauungen und Kulturveranstaltungen jeder Art statt.

Berlin OT Hellersdorf, Friedhof Mahlsdorf II

Johanna Olbrich alias Sonja Lüneburg

- geb. 26.10.1926 in Lauban (Schlesien, heute Lubań, Polen)

- gest. 18.2.2004 in Bernau (Brandenburg)

Deutsche Spionin; in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Lehrerin und Leiterin einer Schule; trat 1963 in die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit ein, in dessen Auftrag sie 1967 mit der Identität einer Friseuse unter dem Namen Sonja Lüneburg über Frankreich in die Bundesrepublik eingeschleust wurde. Ab 1969 arbeitete sie als Sekretärin für den FDP-Bundestagsabgeordneten William Borm, dessen Nachfolger, den FDP-Generalsekretär Karl-Hermann Flach, und für Martin Bangemann (FDP), dem sie nach Straßburg folgte, als er in das dortige Europäische Parlament wechselte. Als Bundeskanzler Helmut Kohl Bangenmann 1984 als Bundesminister für Wirtschaft in das Bundeskabinett berief, saß sie im Vorzimmer des Ministers, zu dem und dessen Familie sie enge Beziehungen unterhielt (die Familie sogar in den Urlaub begleitete), und übermittelte mit einer Minikamera aufgenomme Akten und handschriftliche oder maschinenschriftliche Notizen an ihre Auftraggeber in der DDR. 1985 wurde sie aus der Bundesrepublik vorsichtshalber abgezogen, nachdem sie durch eine Nachlässigkeit auf einer Rückreise aus der DDR über die sogenannte Südroute in einem römischen Taxi ihre Handtasche mit den falschen Pässen hatte liegenlassen. Nach ihrer Rückkehr in die DDR erhielt Olbricht, die mit mehreren DDR-Orden ausgezeichnet wurde, eine Prämie von 10.000 DDR-Mark und ließ sich in Bernau bei Berlin nieder. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erfolgte ihre Enttarnung durch einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen; am 11. Juni 1991 wurde sie verhaftet, aber nach einer zweimonatigen Untersuchungshaft auf Kaution freigelassen und 1992 zu einer zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt; 1994 wurde nach einer Revision die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Zu ihrer Entlastung hatte sie in der Verhandlung vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht angegeben, sie habe mit ihrer Spionagetätigkeit den Frieden in Europa sichern wollen.

Bernau bei Berlin, Neuer Friedhof, Urnengemeinschaftsanlage

![]()

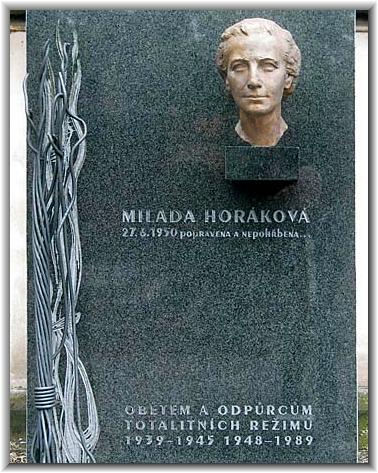

- geb. 25.12.1901 in Prag

- gest. 27.6.1950 in Prag

Tschechische Widerstandskämpferin und Frauenrechtlerin; studierte Rechtswissenschaften an der juristischen Fakultät der Prager Karlsuniversität und promovierte dort 1926; im selben Jahr trat sie der Česká strana národně sociální (Tschechische National-Sozialistische Partei) bei. Bereits als junge Frau setzte sie sich in der Frauenbewegung ein und gehörte in den frühen 1930er Jahren zu den Anführerinnen des Nationalen Frauenrats. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht im März 1939 trat sie der Untergrundbewegung bei, wurde aber von der Gestapo bereits 1940 verhaftet und zum Tode verurteilt; nach der Umwandlung der Strafe in lebenslange Haft wurde sie in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und kam später in verschiedene Gefängnisse in Deutschland. Nach der Befreiung kehrte sie im Mai 1945 nach Prag zurück, wo sie sich der Partei wieder anschloß. 1946 wurde sie Mitglied der Verfassungsgebenden Nationalversammlung der Tschechoslowakei, gab aber ihren Sitz nach dem kommunistischen Putsch im Februar 1948 auf. Gegen den Rat ihrer Freunde, die Tschechoslowakei zu verlassen, blieb sie im Land, um sich weiterhin politisch betätigen zu können. Am 27.9.1949 wurde sie unter dem Vorwand, Anführerin einer angeblichen Verschwörung zu sein und das kommunistische Regime stürzen zu wollen, verhaftet. Während der Inhaftierung wurde sie durch die Stb, die berüchtigte tschechoslowakische Geheimpolizei sowohl physisch als auch psychisch gefoltert. Der Prozeß, der am 31.5.1950 eröffnet wurde, richtete sich sowohl gegen sie als auch gegen zwölf weitere Beschuldigte und wurde im Stil der stalinistischen Schauprozesse zur Zeit der “Großen Säuberungen” in der Sowjetunion geführt. Milada Horáková wurde gemeinsam mit drei ihrer Mitangeklagten am 8.6.1950 zum Tode verurteilt .Trotz zahlreicher Prosteste aus dem Ausland - darunter Albert Einstein, Winston Churchill und Eleanor Roosevelt - wurde das Urteil in Pankrác Gefängnis vollstreckt.

Prag-Vysehrad, Ehrenfriedhof Slavin

Hinweis: Die sterblichen Überreste Kapitän Lehmans waren ursprünglich auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main beigesetzt worden. 1939 wurden sie auf Wunsch seiner Witwe nach Grassau (Krs. Traunstein) auf den Alten Gemeindefriedhof überführt.

Omnibus salutem!